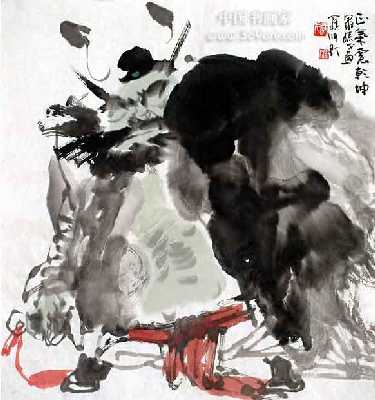

孙戈作品 |

在审美的目的性方面,中国画独有的文人画体系,显示了中国传统的士大夫出世与入世情怀的分野。传统的文人画,洋溢的是一种出世的情怀。八大、青藤等人以后,这样的一种自我感怀、自我陶醉的情结,在山水花鸟上寻找着意境的寄托,物趣天然之间,人生感怀淋漓,所以,花鸟与山水可以说是国画之中文人画的典范形式。但是,在人物画方面,造像却是国画的弱项。特别是现实题材方面,就算是当代大师如张大千、傅抱石、潘天寿、范曾笔下人物,也是屈原、刘伶、王羲之之类古代风流名士。除了在20世纪的60~70年代,因为时代的特殊原因也出现过一批当代人物的特殊形象,但现实人物题材一直是我们的弱中之弱。

反观孙戈的作品,笔墨纵横之间,肆意着画家对于现实的强烈关注。军緑、海蓝等专一的色彩所描绘出来的群像,把孙戈的入世情怀与他的职业梦想,加上军旅经历有机地结合在了一起。孙戈的作品给予我们的启发是多层次的,尤其是在如何处理艺术与现实之间、表现与对象之间的关系,他的作品有着标新的意义。这样的标新不能不让我们思考艺术与现实之间的关系。

简单地说,艺术家摄取现实与表现实现的手法上,存在着两种不同的关系:一是组合,画家把对于符号学和信息理论的理解,已经融入绘画中了。《来到中国》和《朋友》采用的是典型的意象组合方式,不同现实空间、不同历史时段里出现的人物,因为画家对于历史的瞭解和对于这些人物的感悟,被用统一的色彩、统一的手法,组合在了统一的视觉空间里。这样的组合不能是简单的复加,如同电影中的蒙太奇需要情绪的主线贯穿全景之外,还需要一个细节或者道具一样。在孙戈看来,国际友爱与正义的得道多助是最好的感情主题,而延安的窑洞是最好的历史背景和环境细节。他把一个本来用电影语言产生的时间艺术应用于空间艺术之中;传统国画的单一场景被打破了,人物画中常常出现的背景—那些山水花鸟的点缀在这里荡然无存,画作显得乾净凌厉、直指人心。

孙戈在他的文章中提到了关于绘画与摄影的差异,即摄影是一种即时性、动态的、真正的生活,是无法摆拍的;因为生活的丰富远远超越了艺术家的想象能力,以自己拙劣的想象来摆拍生活,无疑是对生活的亵渎。但是,艺术创作是高超的摆拍,这种摆拍体现的是艺术与现实之间的提炼关系。

当代画家对于绘画意义的理解,要重于绘画语言本身,对于现实的反映,更多的时候借鉴摄影和电影的技法。《硝烟初散》是一幅将绘画语言与意义很好结合的作品。作品带有很强的镜头感,人物展示的是背影,暗示着画家的观察点在战士的背后,光线在这里发挥着作用,宏大的主题在一个历史的瞬间被凝固和定格。破坏与建设、战争与和平在这里构成恢弘的交响,知识的力量成为一个光环笼罩的对象,被赋予仰视的地位。在士兵下垂的枪口下,我们看到了美好生活最本质的一面和他无声的震撼。

艺术的震撼力从哪里来?无论是关注现实题材还是回归内心的表白,艺术家对于生活的理解和态度是最重要的,他对于生活的认识和看法决定了艺术家的起点。军营生活在孙戈的笔下二十多年来持续的关注,成为他的一个支点,可以想象,画家和军营的感情是多么的深厚。在军营中,孙戈找到了生活的意义,在表象的下面,他看到的是寓意。于是,二十多年持续地,孙戈用色彩和线条还原着他在新兵身上找到的寓意。这样的作品之多、影响之深已经形成了一个作品的序列,成为孙戈的品牌核心。1982年,《新兵》用工笔的技法着重展示的是人物的形象表情:一队新兵,一片军緑,相似的军装、背包,不相似的表情。《新兵》要的是细节的力量,背包上的画板、笛子,明显地有着画家自己个人经历的投射。1989年,《上岛的新兵》表现出一大片的海军蓝,大胆的构图,叠合了同一时空的两个场景,技法的进步与探索有着作者明确的意图。1992年,画家在深入生活中得到新的启示,完成了《新潮》。到1998年的《男儿十八》,依然是孙戈笔下画不完的题材,不过,完全不同的是画家对生活的认识已经日益成熟。人物写意画法的构图中,从前被忽略的背景跃然纸上,南狮鲜艳的红色成为画纸上最抢眼的部分,与简单的人物画写意勾勒形成絶好的对比,繁简得当中对生活的热爱与投入的情绪,被酣畅淋漓地挥洒出来。

人物画,处在油画和国画之间,曾经在各自领域分野着写貌与传神的差异。国画人物追求的不是形似,而是传达出来的神韵,从这个角度去理解孙戈的画,是对传统国画精神的最好还原与新变。