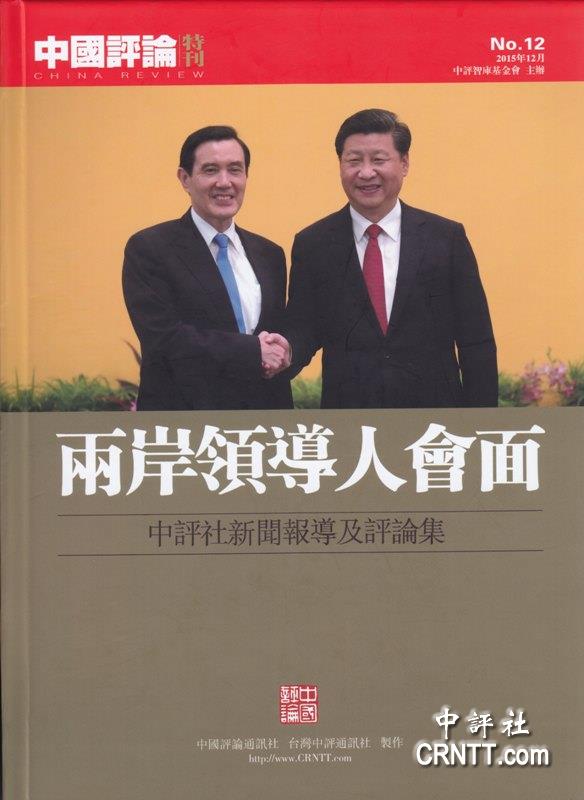

|

| 全书由九个篇章组成:两岸领导人会面全文、中评现场与中评镜头、马政府及国民党观点、台湾各界的舆论反应、台湾专家学者的评论、大陆及港澳专家学者解读、美国专家评析及国际舆论、中评社观察评论、中评论坛,共542页,是中评社编辑出版的最厚的彩色图文专集。 |

在中国大陆方面,过去20年先后历经过江泽民、胡锦涛和目前习近平三个领导阶段。他们分别以“三个代表”、“科学发展观”和“习近平新时代中国特色社会主义思想”,建立治国理政的蓝图。内政是重点,对台政策非优先课题;“一国两制、和平统一”的战略目标没有改变,战术则是软硬两手。习近平上台后,对台政策最大的改变是,站在中华民族伟大复兴的战略高度处理“台湾问题”,并配合“两个一百年”目标,推动两岸和平统一的进程。习提出从深化交流到促进融合的概念,特别强调两岸的“心灵契合”和“两岸一家亲”。习展现的“战略自信”和“战略定力”,让身为长期研究和观察两岸关系一员的我,印象十分深刻。

在国际形势方面,影响两岸关系最重要的当然是美国因素。过去20年,美国总统从柯林顿、小布希、欧巴马,到现任的川普。他们在任期间对中共的定位出现了多次的变化,如“战略竞争者”、“负责任的利益攸关者”、“相互尊重、互利共赢的合作伙伴”、“应对共同挑战的伙伴”等,不同定位代表中美不同阶段的关系。川普目前把中共定位为“战略竞争对手”,显示在他眼中,“中国崛起”已成为维持“美国第一”的潜在威胁。在这种情况下,台湾自然成为美国政府手中的一张牌,美国在各个层面加强与台湾的关系。在中共拒绝与民进党接触的情况下,蔡政府接受美国的“善意”,即使止于“口惠”,看来也是别无选择。

三、《中国评论》及中评社的作为与贡献

《中国评论》把过去20年中国内外环境的变化,做了详实的纪录。站在历史学的角度,它帮助我们瞭解过去发生了什么,知道现在站在什么位置,也可以判断未来可能走的方向。身为一个忠实的读者,我认为《中国评论》和《中评社》,至少做出了下列的贡献:

第一、它提供给我们国际重大事件的报导和分析,让我们“不出门能知天下大事”,对于台湾的读者而言,这点非常重要。很多人说台湾的年轻一代普遍缺少“国际观”,也许因为他们不关心世事,只在意“小确幸”;但主要还是教育的问题,包括学校和社会教育。作为政治社会化的工具,大众传播媒体不愿给国际时事足够的篇幅。《中评社》的国际新闻报导和分析,填补了台湾读者这部分的知识真空。

《中评社》的记者遍布全球各重要地区,不久前我和学校同事到韩国参加一场研讨会,也看到有中评社记者在场,并采“紧迫盯人”的战术;不但随团走访各地,还一路送到机场,扮演记者兼导游、再兼翻译的三重角色,敬业精神让我们十分佩服,说明中评对机构同仁的工作要求。祥喜兄以身作则,每次访谈或座谈记录刊出前,都会给作者或与谈者再过目一遍,详实核对,确定无误后再定稿,避免有断章取义和扭曲事实的情况发生。

第二、它提供了一个智库沟通的平台。习近平上任后非常重视智库建设,认为智库是国家软实力的重要组成部分,希望广泛听取各方专家学者意见,并使之制度化。《中国评论》辟有智库研究、智库评析、智库论坛等专栏;中评社与国际、大陆、台湾的智库都有建立合作关系。本人担任亚太和平研究基金会董事长期间,就和伟峰社长签了交流合作协议;尤其在两岸中止沟通的情况下,合作关系发挥了很大的作用。

第三、它提供了中国大陆各方面的资讯,尤其是官方的第一手资料。中国大陆幅员广大,各地方的讯息很多,外界从事大陆研究,常因搜集的资料过于片面而陷入盲人摸象的困境。例如,有关习近平的对台工作思想,中评汇集成册,就帮助我们对习的对台政策走向有一个全面性的瞭解。

第四、它促进蓝绿双方的彼此瞭解,在目前两岸现实状况下,中评在这方面的贡献最为突出。很讽刺的是,身为一个“在地人”,我对于地方的政治动态,许多讯息竟然来自于中评。台湾因政党恶斗,媒体的报导常添加了色彩。因此有所谓“假新闻”的说法,中评旁观者清,较能平衡蓝绿各方的讯息,提供读者在比较后找出事实的真相。

总之,我是以一名读者、一名教学工作者和半个媒体人的立场,谈论我对《中国评论》的看法。最后我期待中评社能站在为人民服务的立场,扮演两岸构通的桥梁。尤其是,两岸官方目前仍存在“已读不回”状态的情况下。

祝中评生日快乐,并期待它对两岸和平发展和中华民族伟大复兴,做出更大的贡献。

(全文刊载于《中国评论》月刊2019年1月号,总第253期) |