|

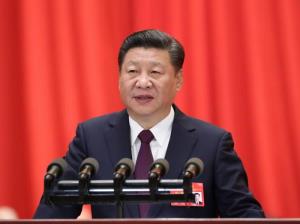

| 习近平的涉台论述是其治国理政思想的重要组成部分 |

中评社╱题:习近平涉台论述的新两岸观 作者:刘国深(厦门),两岸关系和平发展协同创新中心执行主任、厦门大学台湾研究院教授

前言

大陆各界民众对两岸关系问题的认知,来自于家庭、学校、媒体、官方以及身边的学习、生活和工作伙伴的传承和影响,有着高度的相似性,几乎所有人都迫切期待两岸统一。但是,两岸分离68年以来,台湾问题从形式到内容都发生深刻的变化,中国大陆自身和国际社会环境也发生巨变,如果人们的两岸关系知识体系和话语体系还停留在30年甚至50年前的水准,不仅会影响到人们在两岸问题上的情感和价值取向,而且还会干扰、制约中央涉台工作创新的步伐。因此,瞭解习近平涉台论述的新思想、新观念,将有助于我们与时俱进地建构起新的两岸关系认知体系,更加全面准确地理解中央的对台政策。而随着大陆民众在两岸关系问题上自信和定力的提升,中央涉台工作的舆论环境将更加健康和成熟。

台湾问题认知体系变迁

随着中国大陆综合实力的快速增长,随着大陆方面对台湾问题的洞察力不断加深,大陆对台政策开始不断出现新思想、新观念、新作为。人们注意到,近年来台湾问题总体上在中国重大政治议题中的热度有所下降,大陆领导人在台湾问题上的论述越来越展现自信,大陆涉台工作部门领导人开始更多地致力于让两岸民众有感的两岸交流实务,不少单方面惠及台湾民众的政策陆续出台。2014年6月,国台办主任张志军第一次赴台访问,直奔基层和中南部,不再安排政商云集的台北市行程。

今年4月习近平主席与特朗普总统在美国佛罗里达州海湖庄园会谈,台湾问题几乎被“遗忘”了。今年11月特朗普来北京访问,台湾问题在会谈中也只是被轻轻带过,这样的发展变化引起台湾媒体的注意。对此,台湾前“国安会秘书长”苏起在2017年4月14日政治大学召开的“2016年美国总统大选后的台湾对外政策”学术研讨会上表示:未来在“美陆台”三角关系上,台湾“边缘化”将成新常态。对此,华夏经纬评论员袁周也做出了类似的判断:“在中美开展全方位多领域合作的大趋势、特朗普‚美国优先‛政策的大背景下,台湾将不得不面对在‚国际空间‛上‚被冷落‛、‚被边缘化‛的境地”。①笔者认为,台湾问题被“边缘化”的原因有很多,包括美国方面重视的程度、台湾方面自身的表现,但更值得注意的是,中国政府在台湾问题上的自信心大幅提升了,自主解决台湾问题的能力空前提升。

认真研究习近平就任中共中央总书记以来的涉台论述,我们可以发现大陆在两岸关系问题上的知识系统和话语系统悄然改变。大陆领导人涉台论述的调整,说明中国大陆党和政府的“新两岸观”已经崭露头角,这是中国大陆对台政策更加成熟和稳健的表现。对于大陆各界人士来说,特别是对于那些时常感叹“这辈子看来是见不到两岸统一的那一天”的民众来说,两岸观已经到了必须全面更新的阶段。

2013年以来,习近平发表了大量涉台论述,我们不难看到他独特的涉台话语表述。习近平的涉台论述中出现了许多新名词,如:“获得感”、“心灵契合”、“两岸命运共同体”、“两岸一家人”、“两岸一家亲”、“打断骨头连着筋”、“ 骨肉天亲”、“同等的待遇”……这些紧贴民心的政策话语,洋溢着生活的气息,这与习近平个人独特的工作经历息息相关。在出任党和国家领导人之前,习近平先后在福建、浙江和上海工作了20多年,这是大陆与台湾之间经济、社会、文化交流交往最密切的地区,他在工作中几乎每天都要处理和台湾相关的事务,接触台湾各界人士,交了不少台湾朋友。因此,他是一位有着丰富的涉台工作经验的中共领导人,是历任大陆领导人中对台湾人的心理、台湾人的需求最有感、最瞭解的一位。这些经历对他个人的涉台认知形成必然会有一定的影响,正因此海内外台湾研究界都很关注“习式语言”。

我认为,习近平涉台话语风格背后所代表着的,是新时代两岸关系内外因素变迁后,中国大陆中央领导集体对台湾问题的认知体系发生了深刻的变化。习近平从进入大陆领导集体到成为中共中央的领导核心,期间有机会更加系统和完整地学习和掌握中央体制内的涉台战略策略。习近平的涉台新论述是在继承中共中央历代领导人对台论述的基础上形成的,是新时代中央领导集体涉台思想与时俱进的权威性体现。因此,我们在研究习近平的涉台论述新认知体系时,更要从台湾问题的环境变迁和大陆党和政府整体对台战略策略与时俱进发展的角度去领会和把握。

习近平涉台论述与新两岸观的建构

习近平涉台论述有关两岸关系的认知体系最新发展,主要体现在他担任中共中央总书记后的一系列涉台重要论述中。

2013年6月13日,习近平在会见国民党荣誉主席吴伯雄时表示:“从中华民族整体利益把握两岸关系大局,最根本的、最核心的是维护国家领土和主权完整。大陆和台湾虽然尚未统一,但同属一个中国,是不可分割的整体。国共两党理应坚持一个中国立场、共同维护一个中国框架”。②我认为,习近平的这段讲话所显示出的两岸关系认知发展包括以下三点:

第一,强调“维护国家领土和主权完整”的“中华民族整体利益”观。当前两岸双方在两岸关系认知体系中存在的重大差异之一就是视野与格局的差异。大陆方面的两岸论述强调大局和整体的观念,由于台湾政客的误导,台湾社会已越来越少人关注国家和民族的大局,个人利益至上的氛围十分浓厚,台湾各界对两岸关系的认知已走向碎片化。习近平将“维护国家领土和主权完整”与“中华民族整体利益”联系在一起,并强调这是“把握两岸关系大局”“最根本、最核心”的价值。这样的认知告诉两岸人民,除了个人的、此岸的利益要求,我们还要考虑国家和民族的利益,两岸关系不能一叶障目。

第二,强调国家领土和主权完整的“一个中国框架”是两岸关系的“存量”。习近平讲话中既表达了“大陆和台湾尚未统一”这一有待解决的政治难题,同时又强调“同属一个中国,是不可分割的整体”这一两岸关系的逻辑起点。大陆和台湾同属一个中国,是不可分割的整体,决定了两岸之间现在就处在“一个中国框架”之下。大陆方面坚持一个中国没有改变现状,而是维护现状,维护一个中国的框架并不伤害两岸双方既有的利益,更不影响其他国家的利益。两岸关系的逻辑起点是“一”,如果没有“一”,就不会有“二”的问题。

第三,强调两岸关系和平发展的增量目标是“结束政治对立”,为两岸关系未来发展的增量目标预留下伏笔。2014年9月26日,习近平在会见台湾和平统一团体联合参访团时说:“1949年以来,两岸虽然尚未统一,但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变,也不可能改变。两岸复归统一,是结束政治对立,不是领土和主权再造”。③习近平强调的“大陆和台湾尚未统一”“不是领土和主权再造”,而是“结束政治对立”,对于两岸各界重新认识两岸关系有极大意义。可以说“两岸复归统一”,无涉领土和主权的问题,而是在一个中国框架存量政治基础上,如何经由“结束政治对立”,建立起更加和谐稳定的政治新秩序的问题。对于双方来说,这是减少不确定性,实现共同治理的增量问题。在两岸现有“一个国家,两个对立政权”存量基础上,双方要追求的增量是:从对话走向合作,从合作走向共同事务合作治理,最终实现两岸双赢的目标。

习近平有关两岸关系政治现状的论述,有助于我们重新认识两岸政治关系的本质,厘清困扰人们多年的问题。海峡两岸之间存在的问题原来与当年的东西德问题、现在的朝韩问题有着本质的不同;当年的东德和西德以及现在的朝鲜和韩国,他们要解决的是两个国家之间的再统一问题。海峡两岸之间要解决的却是一个国家内部的两个政权的关系问题。长期以来,两岸关系认知体系中存在“国家”、“领土”、“主权”、“治权”、“政权”等概念、术语混淆不清的问题,对人们的涉台认知体系造成了误导。习近平涉台论述有助于“新两岸观”的形成,有助于人们透过现象看清两岸关系的本质。两岸关系新认知体系的重构将有助于戳穿台湾一些政客多年来利用“两岸分裂”、“追求统一”等概念术语的模糊性和漏洞,将两岸关系扭曲为“国与国”、“一边一国”关系的政治障眼术。

在不久前召开的中共十九大上,习近平再次指出:“解决台湾问题、实现祖国完全统一,是全体中华儿女共同愿望,是中华民族根本利益所在”。我们要注意的是这里再次明确提到了“实现祖国完全统一”的概念,我们应该据此重新梳理一下“统一”这个概念内涵。我认为,“完全统一”这一概念的背后,是指两岸之间有些方面是统一的,有些方面尚未统一。换句话说:两岸目前处于“不完全统一”状态,有些层面已经统一,有些层面“尚待统一”。相关的提法还有“最终统一”。结合本文前面所分析的习近平涉台论述中两岸关系存量的概念,我们长期以来对两岸统一的理解可以进一步细化为“维护领土主权统一”和“追求两岸政权统一”两个不同层次的次级统一概念。在肯定目前海峡两岸领土主权统一、一个国家框架存量的基础上,我们不否认中国境内仍然存在两个对立的政权,两岸在政权意义上尚未完全统一的现实。我们可以进一步准确地将两岸双方竞争的政治标的物,锁定在中国代表权之争、中国治理权之争。我们的逻辑推论是:两岸复归统一要解决的是两个对立政权结束对立,实现最终完全统一的问题。从此以后,中国大陆要在全民当中进行新的两岸关系知识教育,两岸之间不存在国家问题、领土问题、主权问题。基于这样的认知,我们可以让关心两岸问题的民众放心:在领土、主权意义上,国家已然统一!两岸之间实质上存在的是治权之争、政权之争、代表权之争,在这个问题上大陆方面早已取得压倒性的胜利;而李登辉和民进党人所谓“放弃”与大陆方面争治权、争代表权的言行只不过是以退为进的政治斗争伎俩,是两岸政权之争的延续和新变形。一旦大陆全民两岸关系知识系统和话语系统完成更新,“台独”分裂势力的偷天换日图谋将无所遁形。

|