|

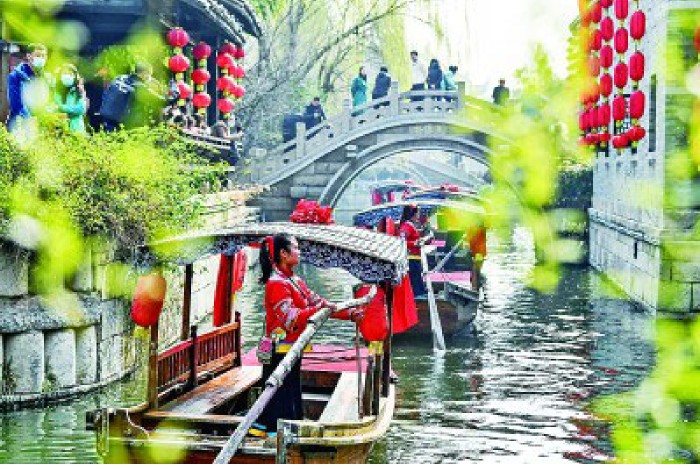

| 山东台儿庄古城举行“龙抬头”开河仪式。新华社发 |

4.瓶颈制约 文化治理、创新转化有待提升

不少传统节庆仪式复杂、技巧性高,却无法带来较高的经济收益,年轻人不愿意学习和参与,导致节庆活动渐趋老龄化;许多特色民俗的教学、宣讲、交流等活动,投入颇多,传播力影响力却十分有限;一些节日的仪式还存留封建迷信、重男轻女等不良观念,如何去粗存精,做到现代文明风尚与传统民俗的平衡成为必须重视的一大问题……传统节日和其中蕴含的民俗文化已经融入群众日常生活,但其传承和弘扬依然存在不少瓶颈制约,亟待解决。

文化治理功能有待进一步强调和凸显。眼下,民俗节日文化虽做到了与基层社会治理相结合,其传承与弘扬却依然面临乡村空巢化、留守化等难题,村庄组织力不足、基层统筹规划力不足也是必须面对的现实。如何发挥民俗节日文化的基层治理功能,激发群众主体性,协同部门联动,调动基层人才主动性,值得进一步探索。

民俗节日文化的活化和转化程度不高。目前大多数地方的民俗节日主要是与文旅相结合,在创造性转化和创新性发展方面缺乏新思路,缺少激活乡村自身资源要素的创意。特别是其对青年人才的吸引力还有待提升。在“Z世代”(1995年—2009年出生的人群)主导新国潮的背景下,传统民俗节日的表达和呈现如何进一步吸引年轻人,得到他们的关注、参与、认可,推动民俗节日文化真正“活”起来,还需破题。

传承弘扬民俗节日文化需要因地制宜。传统民俗节日文化的传承和弘扬,常常出现“一个模式、高度同质”的状况。各地政府在实践中需进一步强调差异化和地方特色,也需探索如何在推动当地经济社会发展的同时,保留地方文化风貌、关照各民族群众心理。

5.发展方向 创新民俗节日传承,服务乡村文化振兴

发挥政府的引领作用,推动战略协同、部门联动,明确乡村振兴部门文化职能。将民俗文化融入党史学习教育、新时代文明实践、中国传统节日振兴工程、非物质文化遗产保护工作和文明乡村/美丽乡村创建等工作中。建议成立县级以上民俗文化活动领导小组,整合部门力量,优化资源配置。明确农业农村部门的文化职能,将民俗节日文化纳入农业农村部门绩效考核指标体系,建立农业农村与文旅部门分工协作机制,提升农业农村部门对文化治理的认知和管理水平。

扶持社会力量,培育在地组织,共同服务乡村文化振兴,推动城乡融合。广泛动员志愿服务、企业、媒体等社会组织和力量参与乡村文化振兴。发挥“专精特新”的中小微企业和社会机构的积极作用,把新理念、新形式、新内容和新玩法引入乡村,以“滴水穿石”的方式,共同探索民俗节日文化传承和乡村文化振兴的新模式。鼓励、支持和引导乡村当地的文化类活动团体参与文化的传承弘扬,提升乡村组织力和社会活力,助力乡村组织振兴。

打造具有示范意义的民俗文化节和民俗文化示范基地。可在全国有显着民俗特色的地区打造多个民俗文化节,据此创建一批具有地方特色的乡村文化示范基地。在全国各地发起“传承弘扬民俗节日,推进乡村文化振兴”主题活动周。由国家乡村振兴局认定和支持一批典型示范,或建立有关民俗节日文化传承弘扬的国家级案例库、课程培训体系和大数据共享云平台。借助乡村民俗节日文化大数据共享云平台,激活各方主体的主动参与意识,为乡村文化振兴提供信息服务。开发相应课程,帮助基层干部和群众转变观念、积极投身其中。

以文化产业推动传统民俗节日文化的创造性转化和创新性发展。以文化创意赋能传统民俗节日文化,焕新、唤醒乡村传统文化,增强审美韵味,培养美育意识。以民俗文化推动研学、特色民宿、沉浸式体验、亲子互动、国风国潮、健康养老等文旅业态提升。以数字化等现代科技让传统民俗节日文化“活起来”,推进乡村旅游从单一观光向数字化、沉浸式、互动性等方向多元化发展。

推动建立乡村文化振兴指标体系。将传承弘扬我国传统民俗节日文化的落实情况、相关效果纳入基层政府绩效考核指标体系,真正实现有力有效、常态化推动。可从人才评价、活动内容、产业提升、媒体传播等多个维度评价乡村文化振兴工作的机制有效性,发布乡村文化实力年度指数,完善乡村文化振兴评价机制。 |