|

| 潘建志指出,指挥中心算的轻症、无症状比例为99.64%、中重症0.36%是错的,应该为98.93%,中重症1.07%。(潘建志脸书) |

|

| 针对疫情中心估算的重症、致死率,台北巿立万芳医院精神科医师潘建志在脸书提出质疑。(潘建志脸书) |

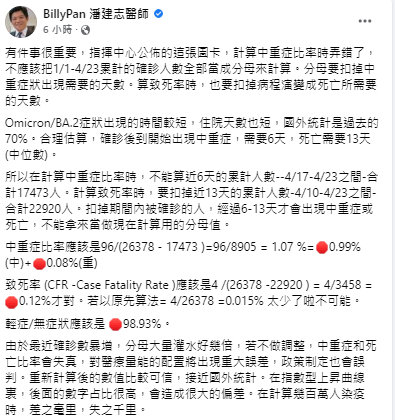

中评社台北4月25日电/台湾新冠肺炎疫情严峻,昨新增1名重症、10名中症新冠肺炎患者,台北巿立万芳医院精神科医师潘建志今天在脸书发文质疑,流行疫情指挥中心的重症比率弄错了,致死率不是0.015%,而是0.12%才对,实际的致死率较指挥中心数字高7倍,“分母大量灌水好几倍。”

潘建志今在脸书发文表示,指挥中心每日公布的确诊病例分析图卡中,计算中重症比率时弄错了,不应该把1月1日至4月23日累计的确诊人数全部当成分母来计算。正确算法是“分母要扣掉中重症状出现需要的天数”;同理计算致死率时,也要扣掉病程演变成死亡所需要的天数。

潘建志指出,由于最近确诊数暴增,分母大量灌水好几倍,若不做调整,中重症和死亡比率会失真,对医疗量能的配置将出现重大误差,政策制定也会误判。重新计算后的数值比较可信,接近国外统计。在指数型上升曲线里,后面的数字占比很高,会造成很大的偏差。在计算几百万人染疫时,差之毫里,失之千里。

潘建志脸书全文:

有件事很重要,指挥中心公布的这张图卡,计算中重症比率时弄错了,不应该把1/1-4/23累计的确诊人数全部当成分母来计算。分母要扣掉中重症状出现需要的天数。算致死率时,也要扣掉病程演变成死亡所需要的天数。

Omicron/BA.2症状出现的时间较短,住院天数也短,国外统计是过去的70%。合理估算,确诊后到开始出现中重症,需要6天,死亡需要13天(中位数)。

所以在计算中重症比率时,不能算近6天的累计人数--4/17-4/23之间-合计17473人。计算致死率时,要扣掉近13天的累计人数-4/10-4/23之间-合计22920人。扣掉期间内被确诊的人,经过6-13天才会出现中重症或死亡,不能拿来当做现在计算用的分母值。

中重症比率应该是96/(26378 - 17473 )=96/8905 = 1.07 %=🛑0.99%(中)+🛑0.08%(重)

致死率 (CFR -Case Fatality Rate )应该是4 /(26378 -22920 ) = 4/3458 =🛑0.12%才对。若以原先算法= 4/26378 =0.015% 太少了啦不可能。

轻症/无症状应该是 🛑98.93%。

由于最近确诊数暴增,分母大量灌水好几倍,若不做调整,中重症和死亡比率会失真,对医疗量能的配置将出现重大误差,政策制定也会误判。重新计算后的数值比较可信,接近国外统计。在指数型上升曲线里,后面的数字占比很高,会造成很大的偏差。在计算几百万人染疫时,差之毫里,失之千里。

Omicron/BA.2重症率,日本是0.91%,韩国是0.45%,台湾中重症1.07% ,是不是比较合理?

Omicron/BA.2致死率,全世界平均 是 0.75%,香港是0.76%,mRNA疫苗覆盖率高的地方,日本是0.18%,韩国是0.09%。台湾我重新计算过的0.12%已经算很低,和流感差不多。

但可不能把BA.2当成流感。流感传染力R0也就2-5而已,BA.2的R0可能高达10-16,人人戴口罩也挡不住,上海四级封城快一个月,每天确诊还是破万,太夸张的感染力,而且我们打了2-3剂疫苗才能把致死率压下来。

大流行初期,受感染的多是活动力较强的青壮年,过一阵子,经由家庭传播才会感染老年人,因此致死率0.12%可能会再增加。先用0.12%来估计的话,350万人染疫,不是专家算的1.6万人死亡,而是4,200人。

台湾上一波Alpha,致死率到去年九月初通算是5.2%。有16012人 确诊,其中837人 死亡,5.2%可说是高的离谱,由于当时PCR量能不够,确诊人数(分母)被严重低估了。

能看到这里,看了这么多琐碎数字没昏倒的人,我给你拍拍手。 |