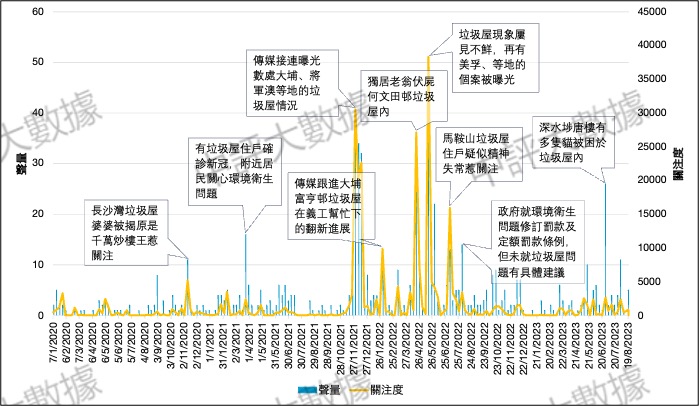

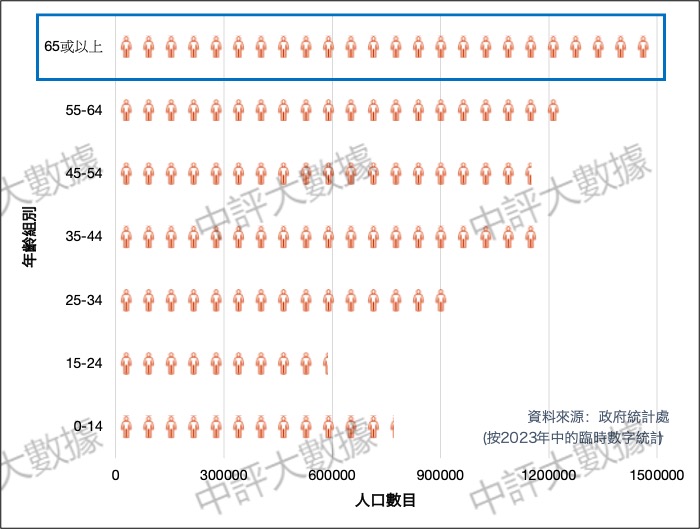

图1 自2020年以来香港社交媒体涉垃圾屋议题的舆情声量与关注度变化(中评智库大数据中心制图)

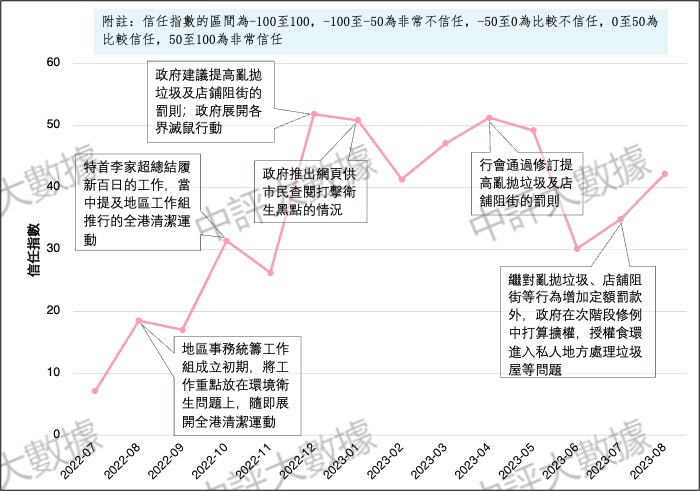

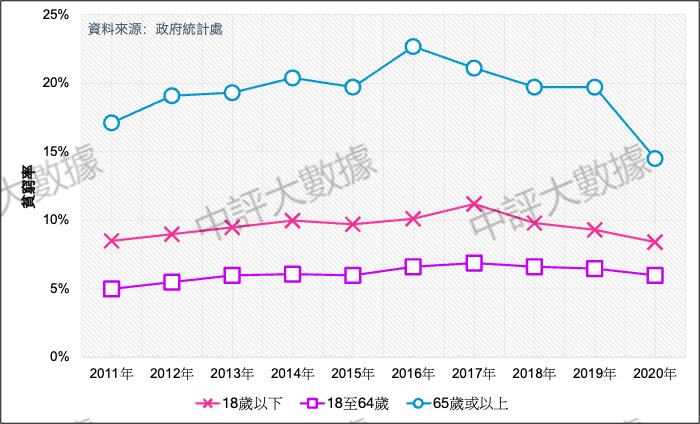

图2 香港社交媒体对本届特区政府解决环境卫生问题的信心指数变化(中评智库大数据中心制图)

中评社香港9月7日电/7月12日,香港立法会三读通过《2023年罚款及定额罚款(公众地方洁净及阻碍)条例草案》,上调对乱抛垃圾、店铺阻街等破坏环境卫生行为的罚款。而面对另一被视为“老大难”的环境卫生问题——垃圾屋,政府则计划在第二阶段透过进一步修例予以改善,相关建议包括授权食环人员进入处所扔走垃圾屋内的“物品”,而非仅《消防法例》以往所涵盖的“废弃品”等。随着新冠疫情结束,香港市民对公共卫生议题的敏感度有所下降,但不时被曝光的垃圾屋新闻仍能引起较高的话题度。

如图1所示,香港社交媒体对垃圾屋议题的舆情热度,自2020年初新冠疫情爆发以来开始不断发酵。社会整体公共卫生意识的提升,令过去相对隐匿的卫生问题更引人注目,其中被视作曱甴(蟑螂)老鼠温床、由囤积杂物所引发的垃圾屋现象无疑是焦点之一。在第五波疫情爆发前后,香港社交媒体有关垃圾屋的讨论声量与关注度皆急遽飙升,新闻媒体对散落全港各地垃圾屋的持续报导,令该议题的能见度在近年来有明显攀升。虽然香港目前已告别新冠疫情,市民不用再每天提心吊胆地与病毒周旋,对于公共卫生隐患的警惕心理也有所减退,但垃圾屋在公共环境卫生问题的表象之下,作为一个牵涉老年贫困、精神健康、政府治理等多层面的复杂社会议题,至今对于社交媒体仍维持一定的讨论度。立法会在月前虽通过了涉及公共环境卫生范畴的相关修例,对乱抛垃圾与店铺阻街等违法行为增加罚则,但对于作为“老大难”问题之一的垃圾屋却并无着墨。社会舆论关注特区政府接下来将如何处理垃圾屋这块顽疾,不少观点更将此视作彰显特区政府治理水平的重要指标。

由图2可知,虽然上月通过的修例,并没有把矛头直接对准垃圾屋,不过政府也表示在第二阶段的建议中,将通过修订多项法例对政府工作人员扩权(如允许食环人员进入私人住所清理物品),从而更有效地处理垃圾屋与冷气机滴水等环境卫生问题,这一消息拉动社交媒体对特区政府解决相关问题的信心指数在近两个月以来连续窜升。整体而言,新一届特区政府上任以来,随着专责处理卫生黑点、阻街黑点等地区事项的地区事务统筹工作组(下称“地区工作组”)成立,全港在地区工作组的领导下先后展开打击卫生黑点、美化市容的全港清洁运动,再加上特区政府近期就乱抛垃圾、店铺阻街等行为的罚则提出修例,这些都让香港市民看到了特区政府改善环境卫生的决心与实际行动。接下来,特区政府能否统筹协调好各部门的力量、将垃圾屋这块硬骨头啃下来,可能影响社交媒体对其在环境卫生范畴表现的信心能否持续上扬,也是对香港特区政府治理水平的一项重要考验。

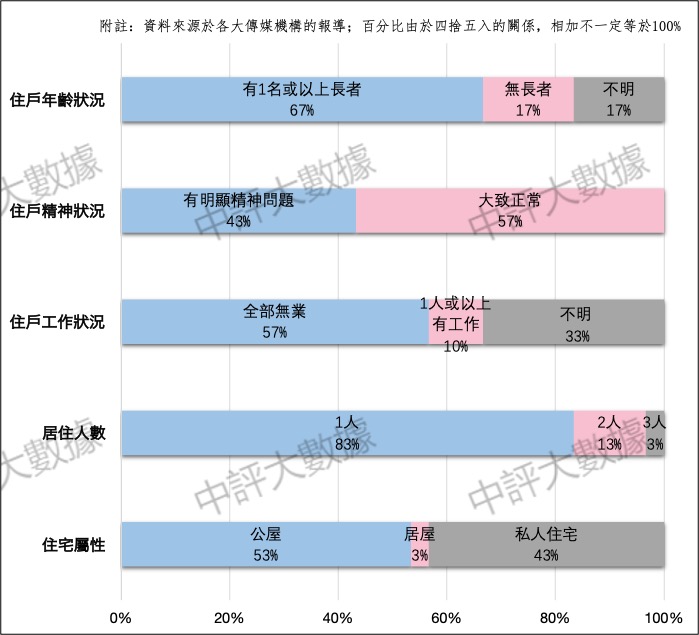

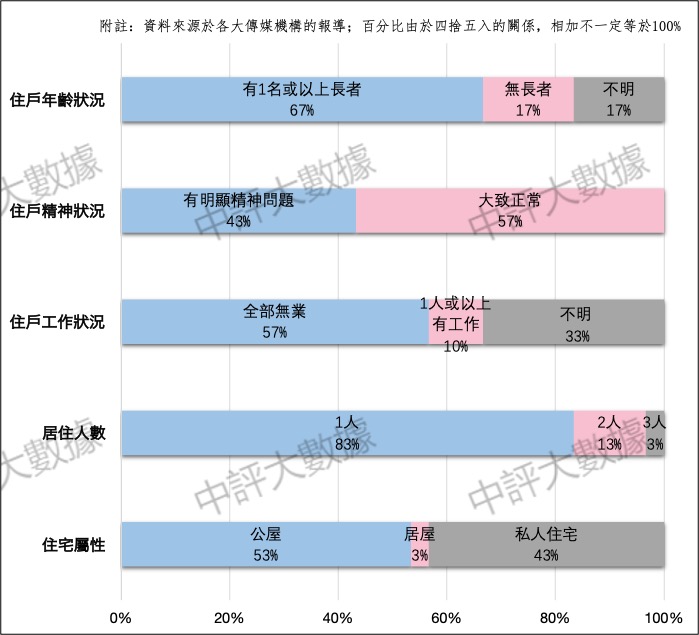

为什么说垃圾屋能够较全面地考验特区政府的治理水平?这得穿透垃圾屋这一现象的外衣,对其背后的成因与社会问题进行深入探讨。图3统计了近三年半以来各大传媒报导的主要垃圾屋个案的住户基本概况,可见这类住户存在一个相对明显的群体指向性——长者(住户中有一名或以上长者的占比为67%)、精神状态欠佳(43%的住户有明显精神问题)、无业(全部住户皆无业的占比为57%)、独居(住户人数为1人的占比为83%)、公屋住户(住宅属性为公屋的占比为53%)等。换言之,垃圾屋住户通常是处于社会较底层的边缘群体——下流老人,在当前人口老龄化严重、退休福利制度未臻完善的现实条件下,这些低收入长者对于能否安享晚年存在很大的不安全感,而这种精神压力最后则演变为过度收集物品的囤积症,慢慢就形成了我们眼中一个个匪夷所思、居住条件极度恶劣的垃圾屋。

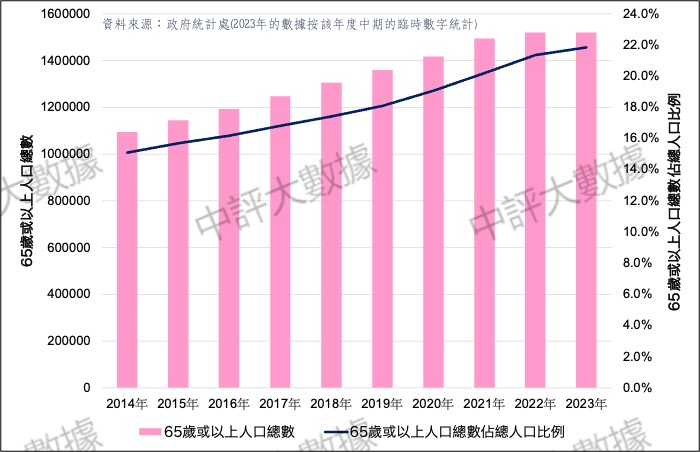

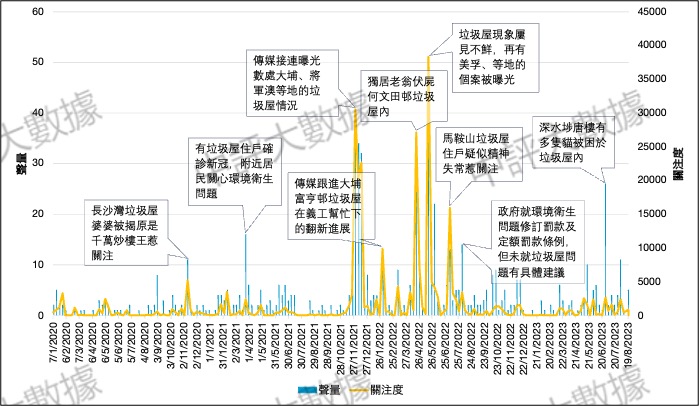

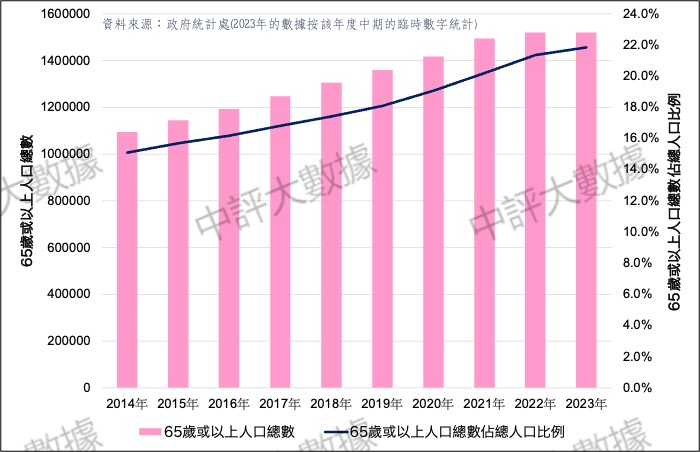

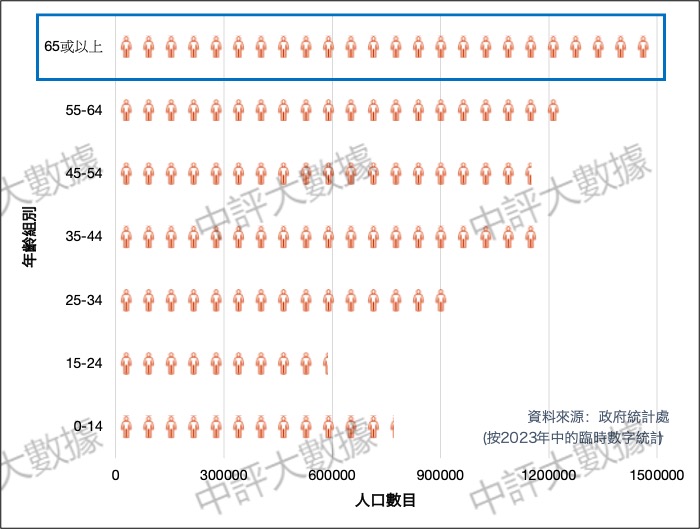

结合图4、5可知,香港的老龄化问题目前已相当严峻,65岁或以上的人口数量近10年来持续呈上升趋势,2021年底该年龄组别在整体中的占比已突破五分之一(20.3%),达到了联合国对超老龄化社会的最低门槛(20%)。而今年中,65岁及以上人口的数目再创新高,在所有年龄组别中的占比持续稳居第一(21.9%);再加上香港生育率长期徘徊在1%左右低位的不利因素,可以预期香港未来数十年将在老龄化的泥潭中越陷越深。

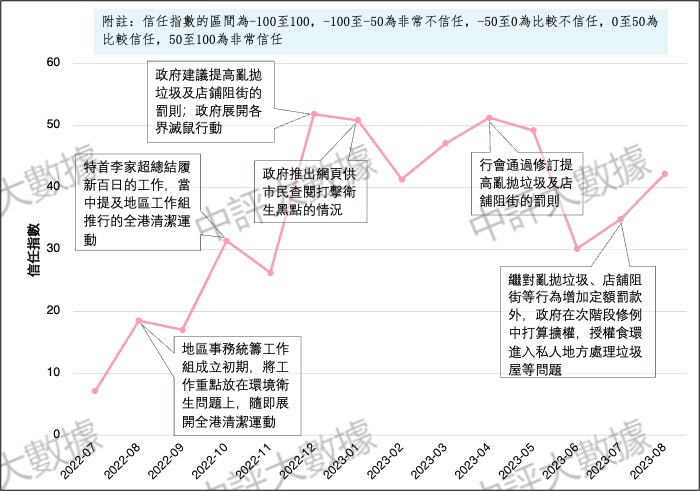

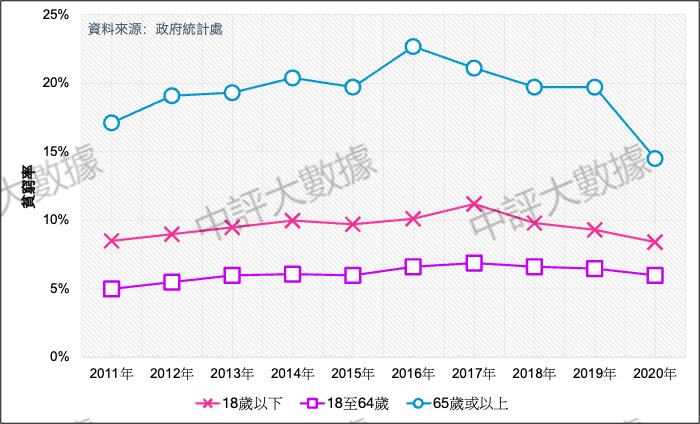

与老龄化问题相伴而生的,是不断恶化的长者贫穷现象。图6对比了18岁以下、18至64岁、以及65岁或以上三个年龄组别的贫穷率,可见近10年来65岁或以上长者的贫穷率,长期大幅领先其余两个年龄组别,在约20%的水平线上下浮动。香港对老年人的基本退休生活欠缺健全保障,长者综援或长者生活津贴皆设有资产及入息审查,且数额有限难以应付日常生活开支;此外,强积金制度无法覆盖长期无业者或家庭照顾者等人士,而且低收入者从中受惠也不多;另受少子化及社会文化改变影响,子女供养已不是长者能理所当然获得的依靠,独居老人日益增多。上述种种因素都强化了“老”与“穷”之间的相关性,这也就解释了为什么垃圾屋住户中长者的比例如此之高,出于对无法维持日常生计的恐惧,低收入老人们具有极度节俭的生活习惯,即便是一些无用、残旧乃至废弃的杂物也不肯舍弃,。

除了年老与贫困的相互交织外,前几年的社会动荡、疫情肆虐等消极因素,也透过影响香港市民整体的心理健康素质,令垃圾屋这一与精神疾病紧密关联的环境卫生现象日趋恶化。如图7所示,2019年的修例风波、以及紧随其后的新冠疫情爆发,导致观察期内的香港社交媒体抑郁情绪指数接连出现峰值。虽然香港社会早于今年初已实现全面复常,但经济民生的复苏却非一蹴而就,而是具有一定的延时性,再加上环球经济大环境目前尚不明朗,香港的整体经济状况与疫情前水平仍有相当一段距离,部分人过去长期积压的心理郁结不仅没有得到纾解甚至进一步加深。这与垃圾屋的个案存在也有一些关联,今年6月在深水埗福华街华贵楼涉事单位除了被揭发屋内满布杂物凌乱不堪外,还涉及约20只猫被残酷对待的虐畜情节。

尽管上面有提到长者贫困是垃圾屋现象的成因之一,但图3中53%的垃圾屋住户居于公屋的统计数字,除了因为这个群体多数由中低收入阶层组成以外,公屋整体欠佳的管理水平也与此脱不了干系。据图8可知,近4年半以来,香港市民对居屋与私人住宅居住环境的满意度在多数时候都较公屋高。作为为公屋住户提供管理服务的主要部门——房委会的执行机构房署,早于2003年起已在公共屋邨推行“屋邨清洁扣分制”(2006年后易名为“屋邨管理扣分制”),会对囤积杂物垃圾的公屋住户进行扣分,屡次警告后仍不纠正的甚至会被收回单位,但这项制度实际操作起来却成效甚微。房署在接到其他住户投诉“垃圾屋”的情况后,虽然会跟进事件,对涉事“垃圾屋”住户进行警告;但如果该住户仍不肯改变囤物的生活习惯,房署通常也只是放任不管。尽管在一些住户的强烈投诉下,房署也会派员强行入屋进行清理,但不久之后杂物往往便再次堆积。此外,有部分垃圾屋个案虽位于公共屋邨,却在“租者置其屋”计划下被住户购买,因此其管理方式实质上与私人住宅无异,增加了垃圾屋问题的治理难度。

在处理垃圾屋问题上,涉及的政府部门不限于房署。如图9所示,对比7个主要处理或积极介入垃圾屋的涉事方的社交媒体舆情可知,除房署外,其余两个经常被卷入垃圾屋争议的机构——直接负责环境清洁卫生的食环署、以及后续为垃圾屋住户提供协助与辅导的社会福利署,在社交媒体涉该议题讨论的正面舆情占比皆相对较低。垃圾屋并非单一的环境卫生问题,光靠哪一个政府部门的力量都难以将其彻底根除。食环署的清理行动只是一时的,接下来如果没有社工的跟进辅导,令垃圾屋住户的心理郁结与经济压力得以纾解,最终也只是治标不治本,垃圾屋的重现不过是时间问题。

面对这样一个错综复杂的社会问题,过去各相关政府机构之间往往缺乏必要的沟通合作与协调,经常以“超出职权范围”为由消极执法,这也是地区工作组未来需加强督导、重点改善的方面。垃圾屋这一棘手难题,需要地区工作组这类统领全局的机构,加强协调、调配各部门的人手与资源,既在物理上恢复环境的清洁卫生,又在心理上缓解囤积症住户的焦虑情绪,从根本上彻底解决问题。

中评智库认为,垃圾屋问题由来已久、成因复杂、影响深远,值得高度重视。对垃圾屋问题的处理手法与成效,也是香港市民观察特区政府治理水平的重要切面;从根源上解决垃圾屋等社会问题,切实为民排解忧难,改善生活环境,提高生活水平,也香港“由治及兴”过程中需要逐步实现的重要政策目标。

(记者:陈日嘉,分析师:杨力聪,工程师:吴悦柠,研究员:林东阳)

图3 自2020年以来被传媒广泛曝光的30间“垃圾屋”的住户概况统计(中评智库大数据中心制图)

图4 近10年来香港65岁或以上人口总数及其在总人口中的占比变化(中评智库大数据中心制图)

图5 按年龄组别划分的香港人口结构统计图(中评智库大数据中心制图)

图6 2011至2020年香港三大主要年龄组别的贫穷率变化(中评智库大数据中心制图)

图7 自2019年以来香港社交媒体的抑郁情绪指数变化(中评智库大数据中心制图)

图8自2019年以来香港市民对公屋、居屋与私人住宅居住环境的满意度变化对比(中评智库大数据中心制图)

图9 社交媒体对几个主要处理或积极介入“垃圾屋”议题涉事方的关注度及相关舆情的正面情绪占比(中评智库大数据中心制图)