中评社╱题:清代浙江与台湾的政治文化互动与影响 作者:陈玲(舟山),浙江海洋大学图书馆副研究馆员、浙江海洋大学港台侨研究所副研究员

【摘要】大陆与台湾的交往,从史料记载看,始于三国时期;从考古角度看,可追溯到旧石器时代。本文从赴台的浙籍官员和文人的角度切入,着眼于郑氏归顺清廷后(1683-1895)的浙台交往。浙江对台湾给予了巨大的帮助,浙籍人士对台湾的发展尤其是台湾进入近代化有着一定贡献,浙籍官员不仅参与了台湾的治理,推动了台湾社会的稳定向前,而且促进了两地文化风俗、习惯语言、技术经验等多方面的融合交流。台湾得到了包括浙江在内的祖国大陆的关怀和爱护,台湾人民受到了祖国大陆人民的关照和支持,清统治者真实负起过开发和治理台湾的责任。

浙江与台湾的关系源远流长,早在三国时期的公元230年,孙权派将军卫温等人从浙江台州的章安港出发远航台湾(古称夷州),这是史料中大陆官员到达台湾的最早记录。隋朝时,隋炀帝几次令人经浙江舟山群岛海域征伐流求(今台湾或琉球一带)。〔1〕作为系列研究的一个部分,本文着眼于1683-1895年即清廷收复台湾至被日本侵占的212年中的浙台交往,重点关注浙江对台湾的支援。

首先,大量浙籍官员赴台开发和治理,为台湾经济社会发展做出贡献;其次,浙籍文官和寓台文人在台留下大量诗文、府志等,繁荣了台湾文学,浓郁了文化氛围。不少史料如《清史纪事本末》、《清续文献通考》、《东华录》记载了台湾和浙江在政治管理和军事海防上的交流协作;《台湾府志》、《重修台湾府志》、《清史稿》列传记录了浙台交往翔实丰富的细节;《台湾文化概论》、《台湾文学史》提供了浙江人在台湾的思想文化活动的史实。浙台交往展现了政府重视对台湾的治理,台湾始终受到祖国大陆的关怀与爱护。

一、清廷对台治理与浙台两地官员交流

派遣官员,稳定社会秩序,对台湾进行积极的开发和治理,是清廷收复台湾后的首要措施。清廷重视台湾,从派驻的浙籍官员出身中一览无余,几乎都是监生、贡生、举人或进士;清廷重视台湾,因此台湾的最高军事指挥官为台湾镇总兵,与浙江定海镇总兵、广东南澳镇总兵一样位列全国“最要缺”总兵行列。

当时的台湾相较于浙江,条件艰困很多,因此朝廷对派驻台湾的官员实施奖励升迁制度,以鼓励更多的官员赴任。康熙三十年(1691)颁令“台湾各官自道员以下,教职以上,俱照广西南宁等府之例,将品级相当现任官员内拣选调补,三年俸满即升,如无品级相当堪调之员,仍归部选,着为令”。〔2〕雍正七年(1729)又规定台湾各级官员任满2年半即内调,政绩优着者准加级,称职者准加一级,以示鼓励。乾隆八年,奉旨增加(薪)养廉。〔3〕

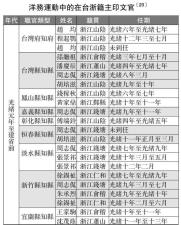

1683-1895年间,浙江籍人士担任过台湾巡台御史、道员、知府、知县等主印文官的共132人次。〔4〕其中康熙年间3人次,雍正年间6人次、乾隆年间45人次,嘉庆年间9人次,道光、咸丰、同治年间22人次,光绪元年至建省前22人次,建省后25人次。〔5〕主印文官之外,还有同知、通判、县丞、典史等负责辅佐主印文官的佐贰文官。这些浙籍官员来自浙江省20多个县区。康熙年间台湾的行政区划为一府三县,即台湾府、台湾县、凤山县和诸罗县,后来演变为一府四县二厅、一府四县三厅、二府八县四厅、三府一直隶州十一县三厅。行政区划的改变影响着官员的编制情况。

另一份资料显示:1683-1895年间,清代赴台文职官员1700人、武职2000人以上,其中浙江籍文职官员247人、武职80人,共327人,其中各方志收有传记者(包括流寓)40人。〔6〕在80位浙籍赴台武职官员中,超过四分之三的集中于康熙乾隆年间,247位浙籍赴台文职官员中的一半左右集中于康熙乾隆年间。但这份资料上的文职官员缺失了部分主印文官。

浙江人去台湾任职,台湾人则来浙江任职,浙台官员的交流是浙台交流的重要组成部分。比如台湾嘉义人王得禄,自1808年任福建提督,1820年任浙江提督;1868年宜兰进士杨士芳官派浙江知县;1871年凤山县进士张维垣任浙江遂昌知县……这种地方官回避本籍制度,对各省市人民之间的沟通、交流交往有重大意义,也是促进不同族群团结友爱、相互融合的一种有效方式。

(一)坚守原则爱民如子的浙籍官员

浙籍官员在任期内,为台湾或制定规章,或整顿吏治,或着力教化,或引导生产,是带领台湾社会进步的重要力量。

俞兆岳(1672-1738),浙江海宁人,康熙五十三年任台湾县知县。他严格要求自己,上任初期就给自己立下三规矩,让民众见证了他的决心和信仰。“甫下车,立三誓于城隍庙。三誓者,勿贪财,勿畏势,勿徇人情也。实心实证,始终不渝。每巡行村落,问民疾苦,如家人父子。”〔7〕

方邦基(?-1750),浙江仁和人,雍正十三年任凤山县知县。他体恤民情,贴心为民做主,“请减重赋,免浮粮,民番感之。有贫不能娶者,妻母欲令其女改适,讼于县,为择吉捐资,相其夫,往迎之。遂得完娶。”他坚定维护社会安定,保卫民众利益,“有习水积匪,常入海窃断商船椗索,痛惩之。获惯匪,下狱禁锢,民得安枕”。他严于律己,“收放粮饷,分毫不染”。〔8〕

钱琦(1709-1790),浙江仁和人。乾隆十六年(1751)调任巡台御史。处理过台湾岛内原住民间的矛盾。当时对当地居民称呼有两种:住在山中的叫“生番”或“野番”;住在平地的叫“熟番”或“土番”。按照旧例,生番杀人,“地有官处分,比熟番加重”。彰化生番杀内凹庄兵民二十九人,钱琦根据实情上奏,而当时的总督上奏的情况和钱琦所述不同,清廷责其复奏。有人权劝钱琦将奏章修改一下,钱琦执意按照实情上奏。钱琦在面对与自己施政观念不同的台湾风俗时,坚持了自己的原则。此外,钱氏的诗作“蜚声艺苑,传播东瀛”〔9〕,其中《泛海歌》最为著名,全诗八十八句,也是康乾时期浙人描写台湾最长的诗作之一。

程起鹗,浙江山阴人,光绪十二年任台湾知府。任知府期间,社会动荡,官民嫌隙易生,程起鹗擒治罪恶者,赦免疑者,同时部分百姓认为官员丈量田地不公,于是程允许百姓比照嘉义的沙田,分三等改正,于是人心始安。光绪十六年大暴雨,民众受灾严重,他就给百姓免除租税,其他比如拨租田、充实书院膏火、抽洋乐捐、助育婴堂经费等,见诸多善政,百姓都歌颂之。〔10〕过世时,百姓们纷纷要求巡抚建祠祭祀他。

张湄,浙江钱塘人,巡台御史。在台二年余政绩卓著,民生方面平抑米价严查冒籍,教育方面改革考试设立考棚,颇重文教。此外,他着有吟咏风物之作《瀛壖百咏》和《台湾杂感》等诗,真实记录了台湾风物之异和当时风俗。

(二)为稳定社会秩序、保护民众福祉而牺牲的浙籍官员

清代统治台湾的212年间,台湾社会发生过多起民变事件,其中四次民变事件波及范围广,破坏性强,后果严重。同时,大陆的汉人大量移居台湾,1735-1782年间,汉族移居台湾几乎以每年一万人的速率在增加,尤其是移民台湾的政策在1788年全面放开后,1811年在台的汉人迅速增加到194万人。庞大的移民群体给台湾社会增加很大的管理压力,幷衍生诸多社会事端。〔11〕

1787年林爽文率众发生民变。在这起事件中,多位浙籍官员牺牲。孙景燧,浙江海盐人,乾隆四十九年任台湾知府。“素有政声,为民颂祝。11月,彰化林爽文带领民变,台彭道勇委景燧领兵来彰剿捕。贼素闻景燧得民心,拥景燧至演武厅,不即加害,尊礼求降。景燧怒骂唾之。斥以大义,声色俱厉,贼知义不可屈,杀之。”〔12〕除了孙景燧的战而不屈、宁死不降,在这起民变事件中遇难的还有:杨绍裘,浙江余姚人,海防同知;俞峻,浙江临安人,彰化知县;冯启宗,浙江山阴人,鹿仔港巡检兼彰化县典史;王隽,浙江仁和人,任北路理番同知;陈圣传,浙江山阴人,罗汉门县丞……〔13〕这起民变事件范围波及非常广,闽浙总督常青也带领手下参与了围剿。

除了民变事件,浙籍官员在维护台湾社会稳定与安全上的其他事件也不少。如史谦,浙江山阴人,因公殉职;如秋曰觐,浙江山阴人,与贼作战遇害……浙籍官员用信仰和生命,保障着台湾社会的安定,也保卫着人民的幸福生活。

(三)非浙籍但与浙江有渊源的武将

早期在收复台湾的战斗中,涌现过一批曾在浙江任职的官员,他们与浙江有深厚渊源,将浙江经验带入了收复台湾、治理台湾中。

李之芳(1622—1694),山东人,曾任浙江金华府推官,康熙年间,以兵部侍郎的身份总督浙江军务。在浙江平叛后目睹了因战乱而导致的民不聊生,先后四次上书请求减免浙江赋税。1682年,升任了兵部尚书后的他积极向康熙皇帝提供了攻打台湾的建议。1683年5月,李之芳命施琅攻台湾,幷成功收复。

蓝理(1648—1719),福建漳浦人,主要功业在浙江平定叛乱、收复台湾等。康熙二十二年(1683),施琅任福建水师提督征伐台湾,蓝理为前锋。这场战争打得相当惨烈。康熙皇帝赏识其英勇,命蓝理为浙江督军,幷誉他为“平台首功”。现今在浙江定海的西大街,他任定海总兵时的“蓝府”是一处知名的人文景点。

蓝廷珍(1663-1730),如果说蓝理身上展现的对台交往是以“收台”为主,那么其侄孙蓝廷珍这代人除了“收台”更有“治台”。他任过浙江定海营把总,战功卓著。康熙六十年(1721),朱一贵民变爆发,蓝廷珍上书自荐,与福建水师提督施世骠出师台湾。七日内即收复台湾府治,半月内平定全台。〔14〕此后,蓝廷珍留守台湾,接替施世骠署理提督职务。1722年,担任台湾总兵官。他对台湾百姓施以教化,鼓励开垦,推行保甲、团练制,使清廷对台之策大为改观,为台湾的开发建设及发展做出了重大贡献。〔15〕

二、浙籍文官和寓台文人促进了台湾的文化艺术发展

清代初期,台湾社会文风不盛,武风颇盛。但到了晚清,则是文风颇盛,武风落后。主要体现在三方面。

(一)通过科举考试的人日渐增多。清廷在台湾推行的科举考试制度中,给予了台湾青年更多秀才名额、举人和进士的保障名额,给予更多上进的机会,也是激励台湾百姓心向朝廷幷把社会推向文明的有效举措。到1895年,全台约有2500名秀才和120名左右的举人。

(二)不少文职官员著书修志。浙籍文官留下作品的不少,如巡台御史范咸,浙江仁和人,1745年任职,与人合纂《重修台湾府志》等;如余文仪,浙江诸暨人,乾隆二十九年任台湾道员,博学能诗,续修《台湾府志》26卷,着有《嘉树堂集》。

浙籍官员的作品展现了同属一家的亲近感。以范咸版本的《重修台湾府志》为例,其序言中就有台湾“俗易风移,骎骎乎有中土之习;大化涵濡,于是为深且厚矣……政理既已浃和,爰取旧志而重修之,勒成若干卷,属序于余”〔16〕。

|