此外,中韩FTA对于食品、化妆品、医药品、电气用品、汽车零件等产业,纳入如加强检验机构之相互承认合作、促进相互接受国际公认检验报告、展开相互可接受之测试报告协商、支持设立检验暨认证机构等便利化措施。例如规定出口700美元以下产品将不需要提交产地证书,食品和化妆品检测机关的相互认可,并将制定“48小时通关”的原则,简化对快递货物的免税程式,以及在中央政府和各省政府内安排负责解决韩国企业营运障碍的机关或人员等,都将有助于缩短韩国产品的通关时间与贸易成本,这些将成为影响台韩产品在中国市场竞争消长的关键因素。

在服务贸易方面,中韩FTA生效后,中国大陆可能会在2019 年对韩国开放服务、投资、通信、电子商务等服务贸易市场,随着韩中两国间在旅游、教育、医疗、美容等服务需求的爆发,可望带动韩中服务贸易的扩大,而在建筑、金融、文创、娱乐等领域,韩国将可望在中国大陆市场产生先占优势,将对台湾的服务业带来影响。

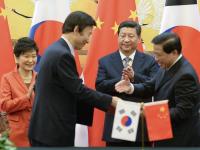

更值得注意的是,依据2014年7月中韩领袖在“联合声明”中建立“扩大面向未来的战略性经贸和产业合作”的共识,中国工信部已经和韩国产业通商资源部共同签署“产业合作谅解备忘录”,合作领域涉及工业政策、节能减排、汽车、钢铁、船舶和海洋工程设备、机械、新材料、石化、IT制造等多个方面。

同时,中韩“充实中韩战略合作伙伴关系行动计画”更进一步提出建立中韩资讯通信合作部级战略对话;推动两国研究机构和企业之间就培育未来移动通信技术,特别是就第五代移动通信技术、标准及新业务合作;加强新材料、新能源与可再生能源技术、生物技术等战略性新兴产业领域的技术合作;鼓励双方共建企业合作创新中心;加强环境友好型城市、智慧城市相关资讯共享及示范专案等可持续城市开发领域合作等。这些产业合作不但将使韩国企业增加在中国市场的竞争优势,而中韩在战略性新兴产业的合作势必将提升其中韩产业在未来全球市场的竞争优势,而将对台湾在全球产业供应链的地位产生深层的影响,不能不予以注意。

结论:台湾参与区域经济的迫切性与变数

中韩FTA使韩国签署的自由贸易协定增至13个,涉及国家增至50个,韩国的“FTA经济领土”(指与韩国签署FTA的国家GDP总和在全球GDP中所占的比重)规模上升至全球第二,显示韩国产业的全球市场网络已经涵盖主要市场,其对台湾的影响将是全面的挑战。最近工业总会发布的“2014年出口障碍调查报告”显示,受限于台湾未与主要贸易国签定FTA,韩国产品在东协、欧盟、美国乃至于中南美洲市场比我国更具竞争力等,尤其显示台商面对的竞争压力已经明显,国人不应视而不见。

特别是中韩FTA不但将促进中日韩FTA的发展,将进一步成为使RCE谈判加速的催化剂,这些趋势对高度依赖亚洲市场的台湾而言,将是极度严重的威胁。换言之,在亚太区域整合的加快进展的情况下,台湾将面对如何参与RCEP与TPP谈判的准备时间压力、经贸法规的调整压力,以及两岸经贸开放与两岸政治对话的压力的三重压力。

其中,除了如何处理美国所要求的骨髓、血管、头骨肉、面颊肉、食道肌与牛油等六项美加牛杂碎进口,以及猪肉进口等敏感问题,将是台湾能否有效争取参与TPP谈判的关键。

而在参与RCEP谈判方面,由于中国因素的影响,除了如何完成两岸服贸协议立法,以及ECFA后续商品贸易,以为台湾参与RCEP奠定基础外,因为台湾参与区域经济合作和对外洽签FTA的问题,所涉及的绝不是单纯的“经济议题”,而是两岸关系定位的深层政治问题,其的政治意义自然不是两岸两会ECFA谈判所依据的“九二共识”,就能做两岸对话基础的。正因为如此,中共十八大的对台政策中,强调“探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系,做出合情合理安排。”,同时主张两岸深化维护“一个中国框架”共同认知,在“两岸各自现行规定”法理支撑下,都是在为两岸在区域经济合作中的定位关系建立新框架。

依据这样的原则,自2014年2月开始召开的两岸事务主管部门负责人会晤(“王张会”、“夏张会”),以及大陆国台办主任张志军强调“马习会”是在“两岸政治分歧尚未解决情况下,根据一个中国原则作出的务实安排。”,无疑是彰显“一中框架”将是未来台湾参与区与经济的政治基础,这是台湾朝野政党都应该认真面对的课题。

即使是TPP,虽然由于TPP协定已经明确规定,将开放给APEC成员和其他国家或关税领域加入,为台湾提供了可行途径,但是台湾想要争取参与第二轮谈判,仍然必须与TPP会员进行双边谘商,届时“一中框架”是否成为新加坡、马来西亚、越南和汶莱等东协国家的政治考量,将是重要变数。

对于台湾参与区域经济所存在的变数,未来的领导人势必要有将两岸关系“由经入政”的准备,特别是对于如何回应大陆对于“九二共识”和“一中框架”的坚持,更需要有积极的思考,而针对两岸政治关系、参与区域经济之定位问题,进行朝野对话与社会共识的凝聚,进而促成两岸针对共同参与区域经济合作的对话,则是台湾突破困局的必要作为。

(全文刊载于《中国评论》月刊2016年1月号,总第217期) |