中评社╱题:习近平的“心灵契合”统一观 作者:杨开煌(台湾),铭传大学两岸研究中心主任兼教授

作者指出,习近平解决台湾问题的办法是将互动式的和平统一转变为主动式和平统一。两者差异在于,如果互动式和平统一是视和平为迈向统一的途径,同时将谈判视为统一的主要手段;而主动式和平统一则展现“能和”、“用和”的自信心,不论台独政权如何挑衅,中共“有充分的信心和足够的能力,牢牢把握正确方向,坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程”。而习的目信心,来自于他所倡议的“心灵契合”统一观,这个“统一观”具体包括了以下四个方面构筑的基础:一是两岸和平统一的物质基础;二是两岸和平统一的社会基础;三是两岸和平统一的心理基础;四是两岸和平统一的国际基础。

一、互动式和平统一的衰退

自1979年中共“全国人大常委会”发表告台湾同胞书、倡议两岸“和平统一”以来,两岸关系跌荡起伏、风风雨雨,不过中共坚持国家“和平统一”的目标一直没有改变。从理论来看此一目标本身应包含了“统一”与“和平”两个部分,两者相较“国家完全统一”具有绝对性和无可取代性,而以“和平”只是完成“统一”的“第一手段”。正因为“和平”只有工具意义,具有可调整性,1984年邓小平说:“如果不能和平解决,只有用武力解决,这对各方都是不利的〔1〕。”之后他又更清楚地说:“我们坚持谋求用和平方式解决台湾问题,但是始终没有放弃非和平方式的可能性,我们不能作这样的承诺。如果台湾当局永远不跟我们谈判,怎么办?难道要放弃国家统一?绝不轻易使用武力”,“但不排除使用武力,我们要记住这一点,我们的下一代要记住这一点,这是一种战略考量〔2〕。”1985年他特别对李光耀说“蒋经国不在了,台湾出现独立怎么办,我们怎么能承诺不使用武力?”〔3〕其实邓小平讲了三种“统一方式”:使用和平、不能放弃使用非和平和不轻易使用武力。而江泽民在刚刚就任的记者会上也说:“不作这样承诺,是针对外国干涉势力和分裂主义分子的。”〔4〕这就是说“统一”是唯一责任,没有妥协的余地。迄今四十年间,此一信念,历经了邓小平、江泽民、胡锦涛到当今的习近平四位总书记,而历久弥坚,从未动摇,只有表现“和平统一”的方法、手段和内容会随着时代和环境的变化,而有所调整。

从和平统一方法来看,最明确的调整就是2005年的“反分裂国家法”,在邓小平时代,特别是80年、90年,中共领导人在涉台问题上,提及和平统一时,总还是不忘记邓的“不放弃说”,到了“反分裂法”在中共人大最高票通过之后,“统一”方法出现了两个明确的改变:

一是增加法律手段,在此前“统一”是中共的国策,故而只有政策手段和行政手段;其随意性比较大,领导人的个人意志表现也较重要;法律手段就一定的程序性和民意性,相对而言,方法的稳定性也强烈得多。

二是反分裂和促统一在法律的定性上明确区分,“反分裂国家法”第五条明言:“国家以最大的诚意,尽最大的努力,实现和平统一。”所以国家必须“采取下列措施”包括了第六条、第七条,这是法律明文,不是政治号召。

三是统一与反分裂的手段有了明确的区分,由于法律的名称是“反分裂国家法”,所以该法的第一条开宗明义就说“为了反对和遏制‘台独’分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一”;第八条则说“‘台独’分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整。”〔5〕所以“非和平方式及其他必要措施”是针对分裂国家的行为,当然在第一条也提及“促进祖国和平统一”,但法律的宗旨来看是反分裂导致的“祖国和平统一”,法理的推论如果没有被认定分裂的行径,自然就依法不能使用“非和平方式及其他必要措施”,换言之,此法的制定反而明确了“武力反独,和平促统”的稳定性。

反分裂国家法的时代,胡锦涛采取“扩大交流,让利台湾”的方法,特别在2008年中期,国民党执政之后,两岸之间,透过复委托的机制启动正式协商,双方也签订了制度化的交流协议,两岸关系也因此逐步进入相向、正面发展的阶段。

习近平上台后,两岸关系更进入官方性质的互动,这可以说是两岸关系发展的关键性一步,先是两岸事务的负责人在国际场所的见面,并以官衔并称,之后,两岸的官方正式在两岸进行协商,特别是两岸领导人的第三地见面协商,更将两岸关系推至和平发展的最高点。顺此路径两岸关系就完全可以“由经入政,由易而难”,逐步解决双方的政治难题,为两岸关系的长久和平,迈向统一,寻找到可行的路径和模式,然而国民党在岛内的惨败,为中国的和平统一增添了障碍,甚至使得两岸关系从两岸共促统一,倒退回强力反独,两岸协商完全中止;不过随着中国的快速崛起,民进党的再次掌权对北京的对台政策而言虽然是一种挑衅,然而它的影响主要在于国家和平统一的表现手段,而非和平统一的方向和进程。

再从和平统一的表现手段来看,在邓小平时代他所提出的和平统一,就是以“谈判”方式表现,最早在全国人大常委会的告台湾同胞书中说:“我们认为首先应当通过中华人民共和国政府和台湾当局之间的商谈结束这种军事对峙状态,以便为双方的任何一种范围的交往接触创造必要的前提和安全的环境。”〔6〕之后是在叶九条修正提出“我们建议举行中国共产党和中国国民党两党平等会谈,实行第三次合作,共同完成祖国统一大业。”〔7〕邓小平也在1983年说“我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作,……但万万不可让外国插手,那样只能意味着中国还未独立,后患无穷”〔8〕。在邓小平看来,“两党平等会谈”的建议,他是很寄望蒋经国的,1981年他特别说:“台湾当局总是讲凡是搞统一、合作,都是他们倒霉、吃亏,共产党占便宜,这不符合历史事实。……历史事实是对彼此都带来很大好处,主要是给民族、给人民带来好处。”〔9〕其后“和谈”作为一种推动和平统一的手段,就没有改变过。江泽民时代亦复如此,1990年江泽民说,通过和谈实现祖国统一是我们党多年来的一贯主张〔10〕。1991年他又呼吁“两党应本着对国家民族负责的态度,派出代表进行直接接触商谈”〔11〕。从1991年两岸分别成立了“财团法人海峡交流基金会”(台湾方面,简称“海基会”)与“海峡两岸关系协会”(大陆方面,简称“海协会”)已经开始进行经济性、事务性、功能性、民间性的协商,1992年更确立了两岸同属一中原则的“九二共识”,作为两岸谈判的政治原则,但这并不是政治议题的谈判,1992年10月中国共产党第十四次全国代表大会的报告中,江泽民再呼吁说:“在一个中国的前提下,什么问题都可以谈,包括就两岸正式谈判的方式同台湾方面进行讨论,找到双方都认为合适的办法。”〔12〕当然最有代表性的就是1995年的“江八点”,他在第三点建议:“在此,我再次郑重建议举行这项谈判,并且提议,作为第一步,双方可先就‘在一个中国的原则下,正式结束两岸敌对状态’进行谈判,并达成协议。在此基础上,共同承担义务,维护中国的主权和领土完整,并对今后两岸关系的发展进行规划。至于政治谈判的名义、地点、方式等问题,只要早日进行平等协商,总可找出双方都可以接受的解决办法。”

之后两岸关系急转直下,李登辉的台独阴谋逐步败露,两岸两会的谈判都难以为继,遑论政治性谈判的开启。换言之,从邓小平到江泽民虽然都希望两岸迈入政治性谈判,以便和平解决台湾问题,然而,事与愿违,未见成果。

胡锦涛时代,面对民进党在台湾第一次掌权,一开始就不承认两岸同属一中原则的“九二共识”,两岸关系顿失接触的政治基础,两岸两会的谈判只能中止,当然更不会期待两岸的政治谈判。然而,2005年中国国民党的主席连战,反而应胡锦涛总书记之邀,以主席的身份率团登陆,开创国共两党敌对半世纪之后的再接触,这是60年来国共两党主要领导人首次会谈,具有重大的历史和现实意义。“胡连会”可以说轰动一时,胡锦涛与连战于2005年4月29日在北京举行会谈,会谈后,胡锦涛与连战共同发布了“两岸和平发展共同愿景”,提出两党共同体认到:“坚持‘九二共识’,反对‘台独’,谋求台海和平稳定,促进两岸关系发展,维护两岸同胞利益,是两党的共同主张;……”虽然当时中国国民党在台湾没有执政的优势,然而“胡连会”所提出的“九二共识”、“和平发展”确实成为两岸关系主流趋势;因此,“胡连会”可以说是两岸之间的第一场卓有成果的政治谈判。从而为2008年中国国民党再执政后,两岸关系的快速的发展奠定重要政治基础。因此,2008年底胡锦涛在他为告台湾同胞书发表三十周年的讲话中明确提出,“对于台湾同外国开展民间性经济文化往来的前景,可以视需要进一步协商。对于台湾参与国际组织活动问题,在不造成‘两个中国’、‘一中一台’的前提下,可以通过两岸务实协商作出合情合理安排。”“我们再次呼吁,在一个中国原则的基础上,协商正式结束两岸敌对状态,达成和平协议,构建两岸关系和平发展框架。”〔13〕

然而,经历40年分离的反共教育,又遭受台独分子近廿年掌权(1988~2008)的反中、仇中教育下的一般台湾民众,反而对快速的两岸关系发展感到担忧,加上霸权主义和军国主义的蛊惑,中国国民党主导下的两岸关系,反而引发了台湾人民深深的疑虑;然而最关键的因素,还在于此时台湾执政者马英九只是保守型的领导者,八年的时间仍然只是实现两岸三通、经贸往来,在两岸涉关和平的政治议题、安全军事议题上几乎亳无建树。所以两岸关系在形式上有政治接触,事实上,两岸之间的政治互信没有增加。

如今看来,比照当前及可遇见未来的台湾政局发展,加上霸权主义的美国对中国崛起的敌视,我们作出以下的判断:以谈判为手段的“互动式促进和平统一”的设想,过去是波折不断,未来也是机会渺茫,故而有许多人直觉认定,应该是以非和平手段,甚至大力倡导以武力手段解决台湾问题的时候到了;然而一方面是反分裂法的规范,一方面是台湾问题在中国崛起的大局中,与最初的改革开放相比,特别是九十年代初期相比,其实质的重要性是不断下降。换言之,如今的台湾在中国崛起、民族复兴的大趋势下,所能发生的作用,已经大大下降,解决此一问题若无法掌控其走向,本身对中国的和平崛起就是一大讽刺。目前台湾问题对北京而言,应该是和平未到最后关头、不应轻言放弃和平的阶段。而所谓的“和平未到最后关头”,不是对台湾的执政者有任何妄想,而是北京的和平统一的能量尚未完全释放。

二、主动式和平统一的作为

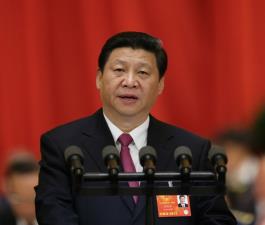

习近平在会见连战时说到“我们有充分的信心和足够的能力,牢牢把握正确方向,坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。”〔14〕这就清清楚楚地告知台湾,在两岸关系中大陆方面才是自变项,台湾只是依变项,同时也清清楚楚地宣布坚定不移推动以“祖国和平统一”为导向的“两岸关系和平发展”。正由于北京有“信心和能力”,所以掌握了主动性,和平统一是对各方有利、对未来有利的政策,所以习近平毫不犹豫地继续坚持。关键是如何作为,才能达成目的呢?个人以为习的做法有两个方面是不同以往的:一是改变对“国家统一”内容的要求;二是将“国家统一”的新内容和对台工作的群众路线相结合。

(一)“统一观”的内容微调

在邓小平时代他所提出的统一的内容就是“一国两制”,邓小平用了最通俗的话说:“一国两制的方式,你不吃掉我,我不吃掉你,这不很好吗?”〔15〕他甚至把“一国两制”这个和平统一的方案,明明白白地说“我们的底全部亮出来了”〔16〕。简言之,邓小平内心所想的“统一观”,是以“国家的形式统一”为主,其他可以不变。

江泽民说“我们曾经多次建议双方就‘正式结束两岸敌对状态,逐步实现和平统一’进行谈判。……并达成协议。在此基础上,共同承担义务,维护中国的主权和领土完整。”〔17〕从国家统一的角度看,江泽民的“统一观”是以“两岸政权关系的调整”为国家统一的第一步,然后是比邓小平所说的“国家的形式统一”更具体的是“共同承担义务,维护中国的主权和领土完整”。

|