|

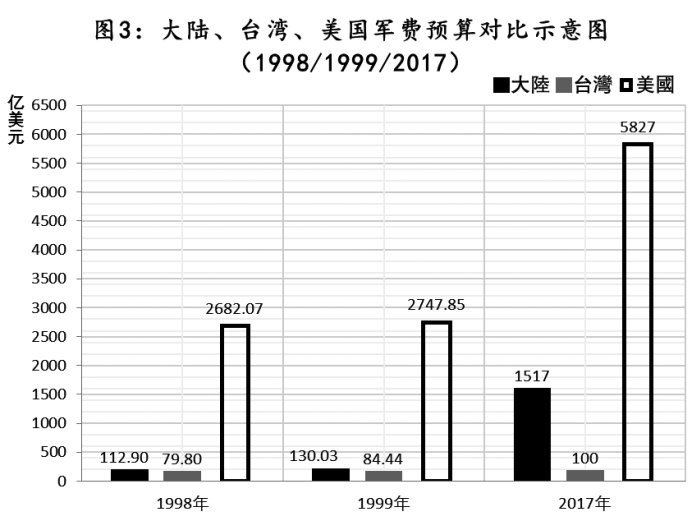

| 图3:(图表来源:作者根据相关数据自行制作) |

第五,军事上,两岸军事实力对比严重失衡。其一,从军费预算来看,1999年是一个分界点,在此之前的1986-1998年期间,为支持改革开放经济建设,国防经费比重一度下滑;自1999年开始,军费预算开始逐年增加。从大陆、台湾、美国三方在1998、1999和2017这三个年份的军费预算对比来看,基本情况如下:1998年,大陆的军费预算是112.90亿美元,台湾的军费预算是79.8亿美元,美国的军费预算是2682.07亿美元;1999年,大陆的军费预算是130.03亿美元,台湾的军费预算是84.44亿美元,美国的军费预算是2747.85亿美元;而2017年,大陆的军费预算是1517亿美元,台湾的军费预算在100亿美元左右,美国的军费预算是5827亿美元(请参见图3)。

通过以上数据对比可知,30年前尽管两岸在人口规模和领土面积方面差异巨大,但军费预算竟然相差无几,台湾的人均军费预算远远高于大陆,至少从预算上看,两岸的军事实力与各自体量完全不符,正是这种不符给了李登辉公然提出“两国论”、制造台海危机的勇气。然而30年过去了,大陆的军费预算早已从百亿美元级跃升为千亿美元级,增长了12.5倍,跃居世界第二,而台湾的军费预算却仍然停留在百亿美元级,不足大陆的1/15。可见,两岸军事的经济支撑能力出现了巨大逆转。其二,从战略攻防上看,过去大陆的军事力量难以到达台湾岛以东的海域,那时台军的主要战略防御地带是台湾岛的西海岸,台湾岛东部基本属于战略支援地带。现在大陆航母到台湾岛以东海域巡航逐渐常态化,战机绕台飞行也逐渐常态化,将来一旦有事,可立即切断台湾来自东部的外援。过去,大陆军队主要从西部攻打台湾;而现在不同,解放军可以从东、西、南、北四个方向同时展开军事进攻,这使得台湾在战略上处于大陆军队的包围之中,防御战略很难支撑。大陆的这些战略突破和优势都会对“台独”构成威慑。其三,从武器装备上看,大陆各种新型武器的研发和投入使用,也使大陆军队的远端打击能力和区域拒止能力在未来战争中保持绝对优势。总之,在两岸军力对比上,大陆已经获得压倒性优势,且解放军的战力还会越来越强。

综上所述,随着两岸综合实力对比的日益悬殊,大陆在战略上已对台湾形成全面压倒性优势,这改变了自20世纪80年代以来的两岸关系基本格局。

二、“以我为主”:大陆对新型两岸关系的积极建构

新时代是我们制定国家战略的出发点,也是制定对台政策的出发点。对于大陆来说,如何结合新时代这一大背景,进一步将大陆战略优势有效地转化为对岛内社会的影响力,乃至两岸和平统一的推动力,是当下及未来一段时间面临的新课题、新任务。笔者建议,大陆的对台政策转向可以从以下四个方面入手:

第一,从被动因应两岸关系转向积极形塑和引领两岸关系。长期以来,大陆对台政策处于半被动状态,一直受到台湾政党竞争制度的影响,随着政党轮替而被动适应不断变化着的两岸关系。目前,大陆日益掌握了两岸关系的主导权,对台工作可以更加自信、大胆一些,格局视野可以放得更开一些,不仅要做两岸关系的形塑者,还要做两岸关系的引领者,积极建构“以我为主”的新型两岸关系。这既是大陆崛起的必然,也是新时代的要求。未来两岸之间的统“独”问题,虽然仍会受到岛内蓝绿力量对比格局的影响,但在根本上取决于两岸实力对比和国际格局的变化。未来大陆有信心、有能力摆脱岛内统“独”力量消长或政党轮替的牵引,建立“以我为主”的反“独”促统的新格局。

第二,大陆要积极建构和主导两岸关系话语主导权。目前,大陆官方积极宣导学术界要努力建构中国特色的哲学社会科学话语体系,以便从“话语”上维护中国主权,笔者认为,两岸关系的话语建构也是同理。譬如,一直以来,台湾的“主权—治权”分析框架及相关论述在大陆流传甚广,许多大陆学者都自觉或不自觉地加以使用。然而,“主权—治权”分析框架下的相关论述却是暗藏“独台”祸心、企图用治权架空主权、掏空“实体一中”的不当表述。这些论述表面上承认两岸主权并未分裂,仅坚持所谓的“治权”分裂,但被其归为“治权”的诸多权力(例如“行政院”下辖的“国防部”、“外交部”等机构的权力)在世界其他国家或地区均属于“主权权力”,甚至“治权”一词都找不到准确的英文对应概念。因此可以说,“主权—治权”分析框架及相关论述并非严谨的学术理论和观点,而是李登辉当年为在“一个中国,两个对等政治实体”框架下维护“中华民国主体性”的理论基石,是一种典型的维持“事实独立”的理论,其目的是从学理的角度“曲线救国”。 倘若大陆学者看不清这一点,继续沿用“主权—治权”分析框架,并引用台湾学者在该框架下所作的分析和论断,那么就很容易掉进台方的话语陷阱,这非常不利于我们维护一个中国框架。因此,大陆必须积极建构和掌握两岸关系的话语主导权,而为此我们首先就要建构自己的分析概念和理论体系,只有如此,才能实现“以我为主”、“对我有利”。

第三,从过去的两岸关系论述转向新时代的两岸关系论述。过去的两岸关系论述是两岸对等、平衡思维下的产物,现在均需重新审视,并做出与时俱进的修正。譬如,大陆是否可以考虑将“新三句”发展为“更新三句”?众所周知,“新三句”是当年特定历史条件下的产物,适应了当时两岸关系发展的需要,但时过境迁二十余年,两岸关系的具体情势发生了巨大变化,大陆是否应该提出更加适应新情势的两岸政治关系定位表述? 再如,20世纪90年代,大陆方面曾说过,在一个中国原则下,什么都可以谈,甚至未来两岸统一时的“国名”、“国号”都可以商量,但这是在当时历史条件下提出的说辞,现在是否需要重新框定?以上这些问题都值得大陆深思。正如学者所说:“我们过去三十年中制定的各种政策,是当时两岸力量对比的产物。随着两岸情势发生了根本性变化,势必需要作根本性调整,需要有新思维,需要有新办法。一个强大中国与过去一个弱势的中国,解决台湾问题应该是完全不同的,这不仅仅是方法问题,还涉及理想与途径⋯⋯一系列问题。”

第四,持续深化两岸经济社会融合发展。融合发展是大陆单方面主导的持续推进国家统一进程方略的重要内容。从理论上讲,融合发展应该是双向的,但鉴于台湾的经济体量较小、社会就业容量较小、对大陆抱有防范心理等原因,台方不允许大陆民众融入到台湾的经济社会发展中去,故融合发展目前呈现出不对称的局面,即主要体现为大陆主导、台湾参与的单向过程。大陆之所以能单方面推动两岸经济社会融合发展,是因为大陆自身的发展进步和综合实力壮大。目前大陆是世界经济发展的重要引擎,是国际社会普遍看好的颇具潜力的最大市场,充满诸多商机,尤其目前大陆提出了“两个一百年”的奋斗目标,正在全力实现中华民族伟大复兴的中国梦,在这一历史进程中,大陆可以给台湾居民来大陆就业、创业提供很多资源和机会。没有大陆的快速增长,大陆就没有推动融合发展的能力。2018年2月1-2日,中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋在出席中央对台工作会议时进一步强调,今后大陆要持续深化两岸经济社会融合发展,逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。 如何切实落实好中央的这一工作部署,是今后一段时期大陆涉台研究界和实务部门的一项重要任务。

三、从“新时代”背景看蔡英文的“维持现状说”

自2016年5月蔡英文上台主政以来,一直声称在两岸关系上“维持现状”。那么,蔡英文的“维持现状”有实现的可能吗?从大陆十九大报告确立的“新时代”这一背景看,这是不可能实现的。

首先,从客观上看,大陆的崛起必然会日益打破这些年来业已形成的两岸平衡格局,甚至二战结束以来在美国的干涉下所形成的台海格局。事实上,这种格局一直在被逐步打破。早在马英九时期,两岸之间的整体差距就已经很大,只是马英九是现实主义者,能够务实、理性、客观地看待和面对两岸力量的对比差异,故在接受“九二共识”的基础上,与大陆开辟两岸和平发展的大局;同时提出了“不统、不独、不武”的两岸政策,该政策的实质就是“维持现状”,只是大陆为了维持来之不易的两岸关系和平发展大局,没有公开否定马英九的“维持现状”主张而已,甚至还在某些领域跟其保持了默契和配合。所以,马英九时期的“两岸现状”之所以能够在表面上维持,完全是两岸联手作业的结果,但即便是这样,两岸现状在客观上也在不断地被改变着。

其次,从主观上看,两岸决策者的意愿与策略转变也决定了“现状”难以维持,这主要体现在以下三个方面:一是十九大确立了新时代的宏大主题,大陆的对台政策势必做出与此相适应的调整,而调整本身就意味着“打破现状”。二是对于蔡英文当局来说,“维持现状”是策略,而非政策。所谓的是策略,是指蔡英文通过宣称“维持现状”来向美国人交代,让台湾民众放心,同时“维持现状”也是蔡当局跟大陆博弈的表面说辞,但其真正的施政政策根本不是“维持现状”,蔡当局的一贯目标就是“打破现状、实现台独”。从蔡英文上台以来的两岸政策看,其拒不接受“九二共识”,持续推进“柔性台独”、“文化台独”,实为“两岸现状”的最大改变者;从“刺激——反应”的因果关系来看,是蔡当局打破“两岸现状”在先,大陆为回击蔡英文的“改变现状”必然会进一步打破现状。三是从斗争策略上讲,在目前两岸关系陷入僵局和敌对的情势下,蔡当局主张“维持现状”,大陆必然会“反其道而行之”,竭力去“打破现状”,否则,就等于迎合了蔡当局的意图,落入了其陷阱。

总之,“维持现状说”是蔡当局骗取台湾民意支持的谎言,也是向美国保证、让美国放心、骗取美国支持的说辞。事实上,“现状”是不可能维持的,即便国民党在台执政,也无法完全维持现状。

|