2.安全化政策

2019年底,民进党凭藉在“立法院”的多数席位优势,强行通过了所谓的“国安五法”③ 和“反渗透法”,公然以限制人身自由、言论自由及学术自由等方式,全力遏制和打击两岸民众交流交往。2022年,民进党又进一步推出“经济间谍法”,对台陆资企业进行大规模搜索、约谈。通过上述带有安全化的立法,民进党当局大肆在岛内制造“绿色恐怖”,对统派人士与支持者进行政治恐吓,也必然对温和派产生“寒蝉效应”。

民进党当局利用安全化政策所制造的“绿色恐怖”致使岛内统派面临严重的政治压力和社会孤立。2022年海基会前副秘书长、国民党前民代庞建国,高雄市议会原议长许昆源两人愤而自杀的悲剧,就是当前岛内统独政治生态的反映。在这种背景下,岛内温和派在人为塑造的二元对立框架内,得以存续的政治空间受到全面挤压。

(二)民主框架建构

在民进党的政治框架建构中,所谓“守民主”和“护主权”始终是其中的主框架。如果说安全框架的建构在外部强调来自大陆的安全威胁、在内部以安全化立法实施政治恐吓,那么民主框架的建构既要形塑自身制度的先进性,也要迎合美西方对中国的污名及岛内价值转型和民主参与的诉求。

在制度层面对大陆进行贬损和攻击,一直是台湾当局营造自身优越性、强化两岸意识形态差异的主要手段。近年来,随着中美战略博弈和竞争的加剧,台湾当局迅速向美西方靠拢,全面迎合、附和后者在制度、意识形态层面对大陆的污名和攻击。最典型的表现,在于2021年台湾地区高调参与美国发起的所谓“民主峰会”,在将自身打造为“民主优等生”的同时,全面塑造两岸间的价值对立,加速与西方的捆绑。

数十年来,台湾在政治制度和政治文化上孤立于祖国大陆而自行发展,在政治价值观方面形成了对西式民主制度的迷恋。多年来台湾当局“反共”“仇共”的意识形态灌输,使台湾民众对大陆的社会主义制度因无知而恐惧甚至反感。需要看到的是,近年来台湾社会对中美政治文化认同的差异,已在深层次成为影响台湾人政治认同的重要因素。它是中美围绕台湾问题长期角力的结果,也是台湾当局对两岸关系、台美关系调适与确认的产物。然而,这种亲疏、敌友关系的变化,不仅是对台海地缘政治关系的冲击,而且也必然影响台湾社会内部价值取向和政治文化的重塑。价值认同危机是政治认同危机的深层内核。政治认同主体对政治体系主导的价值、原则的动摇、怀疑,在行动上多表现为不予合作、反对甚至直接对抗。其可能导致的后果是,台湾社会即使在文化认同层面仍保留对中华文化的认同,但是在政治认同方面与祖国渐行渐远。一般而言,国家认同涉及文化认同和政治认同。这种文化认同与政治认同的错位、失谐,最终对国家统一进程构成消极的影响。

另一方面,台湾当局的民主框架建构也在极力迎合幷利用年轻世代自我表达价值观的民主冲动。随着现代化由工业化向后工业化转变,个体现代性推动理性价值观向自我表达价值观转变,进而对政治秩序权力结构带来广泛影响。整体言之,强调安全、秩序、尊重权威和统一性的传统价值取向受到影响,强调个人主权、个人自由、自我实现、独立和解放的价值观受到重视。这种价值观的代际转换带来的直接结果包括:个体化,对个人自主、个人自由和自我的强调,政治往往成为问题政治;权威内化,在否定传统政治权威的同时导致代表性差异和社会不满,种族、身份及民族议题凸显。

台湾在经过数十年的经济增长后已逐渐步入后工业社会,同时依托大陆的投资和商品市场,台湾社会也得以持续分享大陆经济迅速发展所带来的巨大红利。在此背景下,台湾年轻世代中后物质主义价值观盛行。由于现代化进程中的代际更替因素,台湾社会的价值转换及价值代际冲突问题尤为明显。但是台湾青年在成长过程所经历的岛内政治民主化进程是急速乃至于无序的,充斥着政党及媒体刻板化及绝对化的“民主、自由、公平”等政治口号的渲染,在行为上默认“为反对而反对”的合理性,实质上缺乏真正民主价值的内化。所以,在自我表达价值观的驱动下,台湾青年个体化和权威内化的冲动,极易受到鼓动幷被利用。

由于温和派在台湾40岁以上年龄群体中占据相当的比重,台湾社会中代际更替中的价值转换与冲突问题自然也挤压了温和派的价值空间。同时,民进党别有用心地利用年轻世代的自我表达诉求和政治参与冲突,炒作“天然独”概念、煽动“太阳花学运”等,也使得台湾青年一代在政治认同和统独立场上日渐偏离理性、温和的选择。

(三)繁荣框架建构

台湾地区作为一个发达经济体,与加泰罗尼亚、苏格兰等分裂主义不同,民进党当局在以经济“谋独”的繁荣框架建构中自然无需过多地鼓吹“独立”所带来的更多“红利”,而是将繁荣框架的宣传重心放在了“公平、正义”等口号上。但是,2016年上台后民进党当局所极力打造的所谓“转型正义”议题,却成为以“正义”之名实施党争、否定国民党历史合法性幷推行“去中国化”的“台独”工具。

转型正义(transitional justice),实质涵义应该是“过渡司法”。联合国认为它是一个社会为抚平过去的大规模虐害行为所遗留的伤痛,确保究问责任、声张正义、实现和解而进行的所有相关进程和机制。④且不论台湾将“过渡司法”译作“转型正义”是否恰当,其内涵也作了概念偷换。“台湾民间真相与和解促进会”认为,转型正义是指一个社会在民主转型之后,对过去威权独裁体制的政治压迫、以及因压迫而导致的社会(政治的、族群的、或种族的)分裂,所做的善后工作。在实质上,“转型正义”是民进党两次执政的核心概念,是民进党当局“台独”“拒统”的理论核心,是民进党当局打击国民党、彻底解构台湾岛内“一中理论”的重要手段,也是民进党“去中国化”的重要工具。

首先,从实践来看,民进党所谓的“转型正义”,就是执政后对在野国民党的政治清算。通过追查所谓的“不当党产”,“转型正义”就是为彻底将中国国民党击垮量身打造的党争工具。更进一步而言,民进党将“转型司法”(transitional justice)的要义偷换为民主转型(democratic transition)中的历史正义(historical justice)问题,将民进党第一次执政之前的中国国民党当局界定为“独裁政权”,将民进党当局界定为“新兴民主政体”,从根本上否定了中国国民党的正当性。以此为基础,彻底否定中国国民党,否定其历史、否定其理念、否定其领袖人物,以“正义”之名行“反中”之实。

其次,强化所谓“原住民史观”,进一步“去中国化”。民进党当局在“转型正义”的架构中,通过“转型正义条例”授予了以原住民“转型正义”建构原住民史观、进而建构“台湾民族”认同的法源。即塑造“台湾民族”自源自发、独立于中华民族之外的 “原住民史观”。⑤在这种架构中,“原住民”文化成了台湾文化的起点,作为台湾地区主体文化的中华文化不仅被降格为“台湾文化”的一个分支,还在与西方文化、日本文化的竞争中被稀释;同时,“原住民”16族的族语,都被升级为“国家语言”,汉语在台湾的政治地位和功能被人为地弱化。⑥这种荒谬的“台湾民族”建构完全无视台湾与大陆紧密交织的历史、人种血缘、文化亲缘、信仰观念,背后折射出台当局以所谓“转型正义”推行“去中国化”之野心。

四、结语

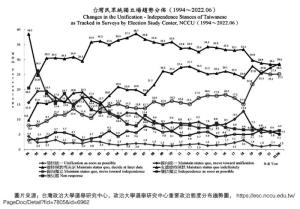

上文结合认同转变的相关理论,对2018年来台湾地区温和派双重认同者的统独立场和认同转变迹象作了初步分析。值得警惕的是,台湾地区温和派的浅绿化倾向已成为台湾政治变迁的直接反映。这一趋向明显发端于新千年以来并以2018年为重要转折,至今仍在持续。虽然国家认同一般可分作文化认同与政治认同两个层面,但是在台湾问题不断政治化、国际化的背景下,文化认同与政治认同的割裂乃至背离日趋明显,即对中华民族、中华文化的文化认同越来越难以约束“台独”政治认同的滥觞。在此过程中,民进党当局在两个“任期”内的“台独”框架建构成为影响台湾政治生态、挤压温和派生存空间、转变双重认同的主导因素。民进党当局通过安全框架、民主框架和繁荣框架的建构,实施“反中”、“反共”、“反统”的策略,塑造了他者和敌人即现实敌人中国大陆、意识敌人中国共产党、历史敌人中国国民党,再以“主权、安全”之名“反中”、以“民主”之名“反共”、以“正义”之名“反统”。前述台湾地区温和派统独立场及双重认同曲线的变化,都在一定程度上反映了以上框架建构的结果,即框架共鸣度。

民进党当局的“台独”框架建构,在认同边界、意义规范和类别关系等层面重塑了对大陆的认知及台湾的认同。在这些框架及其背后的政策实践中,“台湾人”和“中国人”的认同之间边界明确、价值对立、偏见固化,双重认同的逻辑合理性被全面解构。通过这种对两岸关系主导性框架的建构,认同问题已被高度政治化、安全化和价值化。沿此脉络,统派和中间派的中国认同被边缘化,持续遭受打压幷被裹挟到与大陆对抗的路径之中。虽然认同本身依赖于个体对身份及其承载之意义的认可和归属,但是在民进党当局以地方“政权”之全力扭曲历史、篡改课纲、利用香港事态藉机炒作、在政治文化及价值上全面导向西方,特别是配合西方反华势力制造台海危机等手段,已全面重塑了台湾的政治认同生态。加上台湾代际更替、民进党以立法手段制造的“绿色恐怖”,“从众效应”、“寒蝉效应”都使双重认同者主动或被动发生认同转变。

在此背景下,如何客观评估台湾民众政治认同的现状及发展趋势,密切关注温和派统独立场及双重认同转变的趋向,应对以民进党当局为首的分裂势力进行的“台独”框架建构,坚决维护两岸和平幷稳步推进祖国统一进程,均是需要展开深入研究的紧迫议题。对此,需要坚决贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略,同时打好“斗争牌”与“团结牌”。一方面,针对台湾分裂与域外干涉势力构建两岸关系安全框架、民主框架与繁荣框架推进“反中”、“反共”、“反统”策略的图谋,需要展开坚决斗争幷进行宣传与叙事的框架对冲。重点是揭露台湾分裂势力勾结美西方势力破坏台海和平、遏制中国发展的战略图谋,从战略高度压制民进党的安全框架;同时,批判民进党当局以反共意识形态建构民主框架的虚妄性,揭露分裂势力对中华传统价值的摒弃和背离;此外,揭批民进党藉“转型正义”之名打压国民党、推行“去中国化”的实质,指明台湾繁荣发展方面对大陆的依赖性。另一方面,需要突破对台工作传统上的蓝绿阵营之分,做到以我为主,从统独立场出发来做好温和派的统战工作。这也涉及推进国家统一的框架建构,即从边界、意义和类别关系中推动温和派的国家认同建设。此项工作思路需要从促统、促融的角度弱化两岸间的认知和交流界限,以开放包容的诚意化解部分台湾民众的疑虑;从历史大势、民族大义的角度开展宏大叙事,在尊重台湾民众双重认同的同时维系和加强两岸共同的价值认同;强调在建设中国式现代化、应对美西方对华遏制进程中,两岸人民团结合作而非隔阂敌对的必要性。

注释:

①在欧洲,学界一般以“莫雷诺问题”(Moreno question)作为衡量双重认同水平的依据。在调研双重认同的水平时,“莫雷诺问题”一般包括五个类别:你是否认为自己——⑴只有次国家认同,⑵次国家认同高于国家认同,⑶次国家认同与国家认同一样重要,⑷国家认同高于次国家认同,⑸只有国家认同。1992年以来,以“莫雷诺问题”进行的多国双重认同调研,已被纳入“欧洲晴雨表”(Eurobarometer)。大多数关于区域政治的西方文献,都使用“莫雷诺问题”来评估具有分离倾向的地区的双重认同状况。详见 Moreno, Luis, "Decentralization in Britain and Spain: The Cases of Scotland and Catalonia", Ph.D. thesis, University of Edinburgh, 1986; Moreno, Luis, Arriba, Ana and Serrano, Araceli, "Multiple Identities in Decentralised Spain: The Case of Catalonia", Regional and Federal Studies, Vol. 8, No.3(1998), pp.65-88。

②具体内容为:一是参考主要民主国家作为,全面检视两岸交流相关规定的落实,积极反制中共假藉交流,对台“统战”渗透,干预“国内事务”。二是立即推动“两岸人民关系条例修正案”,加速完成 “民主防护网”的法制工作,以强化“民主监督程序”与“防卫机制”。三是积极协助台商回台投资,强化国际布局,与主要贸易伙伴洽签多边、双边经贸协议。四是善用国际对台湾友善的新情势,结合国际社会,反制中共“消灭”“中华民国主权”的行径。五是严密掌握中国大陆政经社会情势的变化,防制中共对台湾进行舆论操弄、社会“渗透”、“窃取国防及核心产业机密”,以维护“国家安全”与社会安定。六是稳定增加“国防”预算,全面提升“国军”战力,以“吓阻中国军事冒进”,确保“中华民国主权”及“民主自由”。七是全面加强社会沟通,凝聚人民对两岸政策共识,团结内部,以一致行动捍卫“国家主权”。

③包括2019年5月7日通过的“刑法部分条文修正案”及“国家机密保护法部分条文修正案”、5月31日通过的“两岸条例增订第五条之三修正案”、6月19日通过的“国家安全法部分条文修正案”,以及7月4日通过的“两岸条例部分条文修正案”。

④联合国,冲突中和冲突后社会的法治和过渡司法——秘书长的报告,2004-06-16,http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=S/2004/616.

⑤沈传新,台湾当局利用“转型正义”加速“台独”布局的伎俩及危害,统一论坛,2022(3):15-17.

⑥刘凌斌,蔡英文主政后台湾地区“转型正义”问题研究,台湾研究,2019(1):26-37.

(全文刊载于《中国评论》月刊2023年7月号,总第307期) |