|

|

| 表1:台湾地区历次“修宪”要点汇总表。 |

|

| 表2:七次“修宪”对台湾政治体制影响简表。 |

中评社╱题:台湾重启“宪改”的争议、共识与走向 作者:王英津(北京),中国人民大学政治学系教授

台湾的“宪改”历来具有双重诉求,一是诉求“宪政”发展,二是诉求“台独”,并且重视从法理上落实“台独”。新一轮“宪改”也难免会受到“双重诉求”的驱动,岛内各政治力量或出于政治斗争的需要,或出于“法理台独”的需要,可能会使“宪改”偏离民主政治发展的一般方向。

2017年9月24日,蔡英文在民进党“全代会”上宣示要启动新一轮“宪改”。10月10日,又在“双十讲话”中重申了推动“宪改”的意志。外界普遍认为,蔡当局的宣示是经过深入思考和详细论证后所做的决定,必定会全力推动下去。基于蔡英文上台以来一直在推动“柔性台独”和“事实台独”的做法,大陆担心未来其会借助“宪改”来推动“法理台独”,因而表现出了对蔡当局“宪改”的高度关切和警觉。

一、前一轮“宪改”的简要回顾

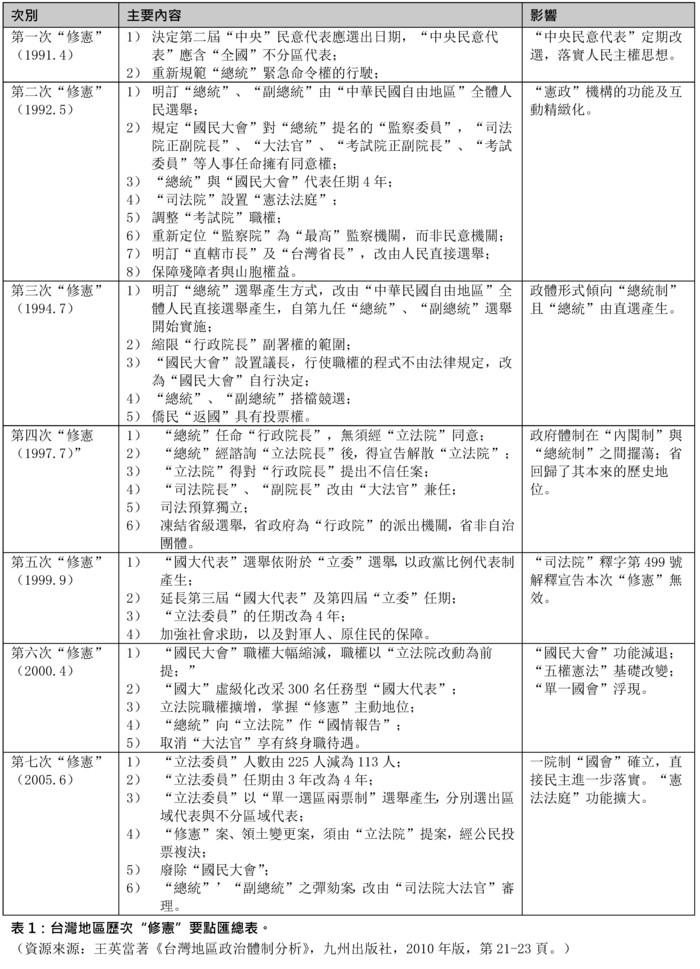

1991年至2005年,台湾当局在朝野政党的合作之下,先后进行了七次“修宪”。在“宪法”本文不变的情况下,通过增修条文就“合理调整国会结构”、“省市长民选”、“总统直选”、“确立双首长制”、“推动精省”、“国大虚级化与建立单一国会”、“公投入宪”、“立法院改革”等重大议题进行了改革,其结果与核心内容可以被概括为“一机关两阶段修宪”,一机关即“国民大会”,两阶段即第一阶段进行“程式性修宪”,第二阶段进行“实质性修宪”。“修宪”内容具体如下表:

表1:台湾地区历次“修宪”要点汇总表。

资料来源:王英津着:《台湾地区政治体制分析》,九州出版社,2010年版,第21-23页。

倘若我们将1946年“宪法”和七个“宪法”增修条文做对照分析,可以清晰地发现,“宪法”关于政治权力配置的章节几乎全被修改,各个政治部门的具体修改情况,参见下表。

表2:七次“修宪”对台湾政治体制影响简表。

资料来源:周叶中、祝捷着:《台湾地区“宪政改革”研究》,香港社会科学出版社有限公司,2007年版,第56页。

由上可知,台湾地区进行的七次“修宪”,其主要涉及领域是“国民大会”、“总统”、“立法院”、“行政院”和“司法院”;对“监察院”和“考试院”的改革,除第一、二次有所涉及外,此后的几次“修宪”几乎没有再涉及;省级权力配置虽仅涉及两次(即第二次和第四次),其中,第二次涉及的是将省规定为地方自治团体,规定省长和省议员直选,实现了省自治法制化,但第四次则是对省级建制的精简,其变化速度之快和幅度之大,实非“宪法”的稳定性特征所能承受。〔1〕从整体来看,七次“修宪”后的台湾政治体制,尤其是“中央政府体制”发生了重大变化,主要体现在“国民大会”虚化与废止、“总统”重心化、“行政院”幕僚化、“立法院”实权化、“司法院”独立化、“考试院”边缘化、“监察院”准司法化七个方面。通过七次“修宪”,台湾地区原有的“宪政”架构已经被打破,但新的“宪政”架构目前尚未形成。〔2〕

就结果来说,七次“修宪”进一步奠定了台湾地区政治民主化的基础,但其缺陷与负面后果也非常明显:一方面,此轮“宪改”是一项不彻底的“未竟工程”,留下了很多制度缺陷;另一方面,“宪改”使得台湾当局的政权日趋本土化,对两岸关系尤其对一个中国框架产生了严重冲击。

|