| 【 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 】 | |

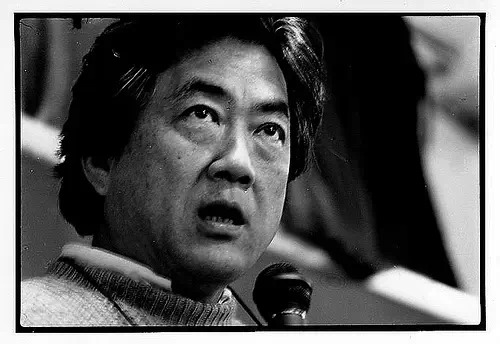

| 汪辉:当代中国历史巨变中的台湾问题 | |

http://www.CRNTT.com 2015-02-01 09:34:19 |

或许有人会问:没有“统派”又怎么样?我的回答是:“统派”的诞生是对“独派”潮流的回应,其衰落只是社会潮流发生转化的标志而已;所谓“统派”式微并不代表其彻底消失,毋宁处于消长起伏的消与伏的历史阶段而已。在这个阶段中,由于体现在日常生活世界中的历史联系和情感联系被人为压抑和政治扭曲,台湾岛内难以形成真正的社会团结,裂隙和情感伤痕将长久存在;没有“一”,所谓“多”将因缺乏共同平台而陷入孤立、疏离和持续隔绝的境地,两岸关系也会因为缺少能够相互沟通的桥梁,难以形成改变区域霸权构造的共同力量。由于地缘、历史和现实的原因,台湾与大陆存在着难以分割的经济、政治、文化联系,试图脱离大陆解决其内外危机是不可能的。试图将两岸关系悬置起来谈论台湾认同,台湾内部和区域内部的政治断裂就是不可避免的。换句话说,“统派”的式微不仅是两岸问题中必须面对的根本问题,而且是台湾内部政治危机的一个部分,也是亚洲区域改变冷战和后冷战格局的关键所在。中共用连战、宋楚瑜这些国民党二代作为代表。他们属于逐渐退出历史舞台的一代,但还绵延着内战和冷战时代的一部分印记(也就是“右统”的印记),加上改革时期他们在两岸交流中的新角色,将他们作为联络对象是自然的,但把他们当做“统”的象征,内容已经是空洞的,因为他们对美日的支配结构习以为常,对年轻一代也毫无影响。这个游戏已经到了快结束的时候了。两岸关系和台湾内部关系都处于由于“统派”消失或者说“独台”成为主流而产生的困局之中。 在台湾岛内,比较明确意识到这一点的其实是辜振甫及其周边人物——这里不谈他们的复杂的历史背景。我顺便讲个小故事,李登辉提出“两国论”的1999年,我去参加辜公亮基金会为《严复合集》出版而组织的一个严复学术讨论会。我那时在社科院工作,申请入台证手续复杂,邀请方来电话表示要去帮我疏通关系。放下电话后不到一小时,国台办就给我打电话,要我直接去拿入台证。到了台湾,辜振甫秘书来机场接我,方才知道他们使用了直通电话。辜振甫的秘书在路上跟我说:辜先生这一代人的使命已经完成了,再也走不下去了。我问为什么。他说:导弹危机之后,辜振甫于1998年10月访问上海和北京,10月15日在上海新锦江饭店白玉兰厅,汪辜在一种“家庭式的氛围”中会谈,达成四点协议。谈判其实是一个非常艰难的过程。汪道涵在欢迎宴会上就说:促进两岸政治谈判是现阶段全面推进两岸关系的关键。汪道涵和辜振甫单独一桌,品茗而谈,随员位置相距较远。午饭吃完了,形成了四点共识,缓解了那一次台海军演之后的紧张局势。但辜振甫回台后,台湾方面并未沿着四点共识的精神向前推进,反而不断放话,设置政治谈判的障碍。辜振甫的秘书说,那次四点协议之后,辜振甫自己说,从现在开始,我们能做的都做过了,到头了,再也不可能了;要有新花样,就要换人了。当然,李登辉之后的变化恐怕也超出他的预估。其实,从国民党官方来看,国统纲领正式的完结是在1996年前后,李登辉已经在为“两国论”出台做好铺垫了;所谓“特殊的国与国的关系”也可以说是“独台”的理论表述。在“独台”——即以承认现状为特征的分离派——成为主流的氛围中,你也可以说,现在的台湾政治仍然处于李登辉时代或李登辉时代的漫长阴影之下。 政治领域发生认同危机要更早,这确实跟中国大陆的变化关系很大。1989年政治风波对台湾和香港乃至整个世界的冲击是不能低估的。陈映真在90年代初来大陆的时候,非常焦虑的一个问题是中共党内的变化。从二十世纪的政治视野来看,如果大陆不再有社会主义理念,统一的政治基础就动摇了,统一不仅仅是形式主权的问题,而且是民族解放的问题。1997年,我去中研院参加学术会议,陈光兴拉我去参加台社的活动,那是我第一次感受到我的“大陆身份”。那一次访台期间,我也见到陈映真,看得出来他很孤独,被“独派”攻击,被年轻一辈的左派疏离,甚至追随者也在分崩离析。陈映真被孤立最初是因为1989,那时他公开发表文章为大陆辩护;这件事情变成所有人攻击他的一个借口。他挺中国大陆不是基于一般中华主义立场,而是基于他从政治的角度对美国霸权、冷战格局及中国的社会主义运动的历史位置所做出的分析。大陆的政治家关心统一,却不明白存在完全不同的对于统一的理解,他们的统一观也是“去政治化的”。陈映真就说,他被邀请参加人民大会堂的宴会,与那些当年参与迫害他们的人同桌共饮,就像被拉郎配一样。而实际上,官方更加重视那些拥有政经权力的右翼。 1996-1997年,我在香港中文大学访问,适逢香港回归时刻,大陆的主管方面渐渐疏离了长期为中国的解放事业而斗争的左翼,转而将香港的几个企业大佬作为最重要的合作者和依靠对象。今天香港的危机与这个路线的转变是相互关联的。 时代发生了变化,固守冷战时代的敌我定位已经不合时宜,统一战线需要打破原有的阶级边界,团结各种能够团结的力量,形成新的政治。但这个打破边界的过程如果不是基于对矛盾及其转化的分析,而是否定或遮蔽矛盾,就不可避免地陷入机会主义的陷阱。这个陷阱也就是接受“历史终结论”,放弃对新的社会道路的探寻。真正让陈映真感到孤独的,是他到了大陆以后发现他跟所有见到的大陆作家完全不能交流了。阿城有一篇文章讲到他们在爱荷华,他调侃中国革命的发言惹得陈映真大怒。不记得是哪一年了,反正是1990年代,王蒙等在青岛开一个环境与文学的会,陈映真基于他对资本主义生产与环境的关系的唯物主义解释,对环境问题做了理论分析,结果遭到所有人的反对;张贤亮在会上说:宁夏最欢迎大家去“污染”(投资即有污染)了。从青岛回到北京后,陈映真约我见面,感慨良久。作为左翼统派的代表,他的愤怒不仅产生于政治立场的隔膜——在这方面,反而是自以为脱离了“政治立场”的大陆作家或知识分子更加重视“政治立场”,更习惯于党同伐异。他的愤怒中包含了一种对政治地基变动的感觉。陈映真对历史变迁的敏感远非他的大陆同行能够理解。他看到这个地基一天一天地被瓦解掉了,他带着忧患之心反思自己经历的时代,而他的大陆同行却欢天喜地。 |

|

|

相关新闻:

- 大陆对台政策稳定务实 力促和平发展 (2015-01-30 08:33:32)

- 民进党想要怎样的两岸关系? (2015-01-22 09:22:17)

- 朱穗怡:岛内新局势 两岸新挑战 (2015-01-12 09:22:17)

- 双橡园升旗伤马英九,如何任由评说? (2015-01-09 09:41:58)

- 双橡园升旗掀蝴蝶效应 两岸山雨欲来 (2015-01-08 08:57:29)

- 两岸关系发展路向也是螺旋式上升 (2015-01-01 08:35:50)

- 蔡逸儒:台湾九合一选举后的两岸关系 (2014-12-30 09:41:07)

- 朱穗怡:两岸和平基石不可动摇 (2014-12-29 10:06:43)

- 朱立伦任党魁后在两岸关系走什么路线? (2014-12-18 09:03:36)

- 选后陈德铭随即访台具有多重意涵 (2014-12-11 09:12:40)