|

| 新时代的两岸关系是“两会”台湾代表团讨论的重点话题 |

|

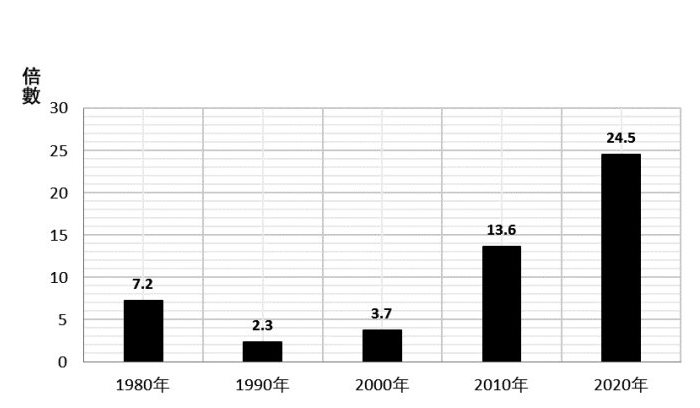

| 图1:(图表来源:作者根据上述数据自行制作) |

|

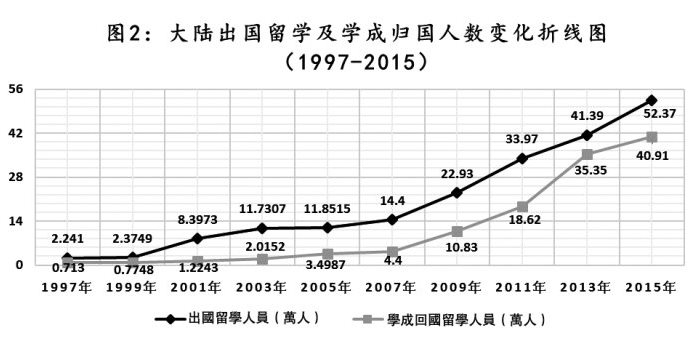

| 图2:(图表来源:中华人民共和国国家统计局网站) |

中评社╱题:新时代大陆对台战略调整的方向与前景 作者:王英津(北京),中国人民大学政治学系教授

十九大报告的最大亮点之一是“新时代”概念的提出,该概念是对中国社会目前发展阶段所处历史方位的最新界定,是我国未来几年乃至几十年一切工作布局的出发点。因此,未来对台工作也必须要放置于这一宏大、开阔的时代背景下来审视、思考和谋划。我们过去的对台战略、方针和政策是当时特定历史条件的产物,随着国际局势与两岸情势的变化,势必要进行调整,提出对台工作的新战略、新思维与新论述。

一、两岸综合实力对比的变化图景

十九大报告之所以充分体现出大陆对台政策的战略自信和战略定力,根本原因是大陆综合实力的壮大,以及由此带来的两岸力量对比失衡。说到底,两岸关系的变化是两岸实力对比的变化,具体表现在以下五个方面。

第一,经济上,两岸力量对比发生了翻天覆地的变化。20世纪80-90年代,作为“亚洲四小龙”之首的台湾经济,其繁荣和发达程度远超大陆,而经“文革”洗礼后的大陆经济几近崩溃边缘,虽于20世纪70年代末进入了改革开放的新时期,但政策成效尚未得到充分显现。根据国际货币基金组织的统计,1980年中国大陆的GDP是台湾的7.2倍,1990年是2.3倍,2000是3.7倍,2010年是13.6倍;有人据此预估2020年是24.5倍。 为了更直观表达起见,笔者将这些数据变化绘图如图1。

从图1不难看出,李登辉时期的1990年至2000年之间,两岸经济实力对比悬殊最小,但随着大陆改革开放的不断深入及改革成效日益显现,双方力量对比的此消彼长之势逐渐显现,差距逐渐拉大。目前大陆是世界第二大经济体,经济实力远超台湾,甚至很多省市的经济实力都超过了台湾。按照十九大确立的战略安排,大陆将在2020年全面建成小康社会,到2035年基本实现社会主义现代化,再到本世纪中叶建成社会主义现代化强国。可以预见,随着上述战略部署的推进,两岸经济实力对比将越来越悬殊。

第二,政治上,台湾的制度优越感逐渐丧失。回顾1990-1995年期间,台湾刚刚迈入民主社会,其负面特征尚未显现出来,故被西方学界赋予“东亚民主的样板”和“东亚民主的灯塔”等美誉,即便美国哈佛大学的著名政治学者亨廷顿也为台湾民主称赞叫好。一时间,民主制度成为台湾人的骄傲,也成为台湾向大陆炫耀的资本。但20世纪90年代中期以后,随着族群冲突、社会撕裂、民粹主义、街头政治等问题的出现和加剧,台湾民主的负面因素不断显现并持续发酵。尤其是台湾的民主体制属于西式自由民主体制,该体制的重要特点之一是政府能力不足,政府能力不足直接降低了台湾公权力部门的施政效率和民主品质,使得台湾的民主形象大大褪色。

反之,大陆不仅自改革开放以来屡屡创造经济奇迹,而且在经济崛起的同时保持了难得的治理效率与政治稳定性,这不得不让西方国家刮目相看。很长一段时期内,西方国家只赞叹大陆的发展成就,却并不认同大陆的制度模式,一些学者甚至一再鼓吹“中国崩溃论”,宣称在大陆既有的政治制度下,经济飞跃注定只是昙花一现,最终结局必然是陷入崩溃并向西方模式转型。然而,大陆体制的强大生命力与高度适应性却给了这些唱衰者一记响亮的耳光。与大陆的快速发展形成鲜明对比的是,一些信奉“中国崩溃论”的西方国家在近年来反而陷入了治理危机,出现了政府权威不足、司法权威过剩、利益集团俘获国家、民粹主义、党政与社会撕裂等一系列“自由民主病”,于是,这些西方国家也开始重新审视中国的政治体制与发展道路。从目前来看,尽管西方学界和舆论界并未公开认同“中国模式”,但至少不再像以前那样随意贬低中国体制,“中国模式”也成为研究与讨论的热点。与西方国家的态度转变相呼应的是,大陆自身对“中国模式”的自觉认知也日益深入,一方面提炼出道路、理论、制度和文化的四个自信,更加有意识地坚持和完善中国特色社会主义;另一方面表达了塑造人类命运共同体的倡议,开始积极向世界贡献“中国方案”。在这样背景下,台湾尽管没有放弃对大陆打民主牌,但显然没有以前那么理直气壮。

第三,科技教育文化上,两岸之间的历史差距正在急速缩小。20世纪80-90年代,两岸在科技教育文化领域的差距非常之大,主要表现在:在雄厚经济实力和西方技术转移的双重作用下,台湾在高科技领域(如电子等)远远领先于大陆;富足的经济、民主的政治、发达的科技、进步的文化,吸引着大批留学海外的台籍学子学成返台,这不但给台湾社会的全面发展提供了强大的智力支持,也促进了台湾本土高等教育的快速发展,岛内学术研究与国际接轨的程度很高,相反,大陆则囿于历史原因在高等教育方面出现明显断裂,人才流动呈现出“出国不归”的单向趋势;台湾对中国传统文化的保存相对比较完整,基本实现了西方现代文化与中国传统文化的嫁接与复合,而大陆的中国传统文化则在“文革”中遭遇了洗劫。总之,彼时台湾的科技、教育和文化发展呈现出一派欣欣向荣的景象,而大陆却是一片颓然、百废待兴。

不过,在经过近三十年的改革开放后,大陆在科技、教育、文化等方面已经取得了跨越式的进步。其一,在科技方面,大陆科技创新能力显着提升,主要创新指标进入世界前列,甚至在某些高科技领域已处于世界领先地位。据统计资料显示,2017年大陆全社会R&D支出预计达到1.76万亿元,比2012年增长70.9%;全社会R&D支出占GDP比重为2.15%,超过欧盟15国2.1%的平均水准;国际科技论文总量比2012年增长70%,居世界第二;国际科技论文被引用量首次跃居世界第二;发明专利申请量和授权量居世界第一,有效发明专利保有量居世界第三;科技进步贡献率从2012年的52.2%升至57.5%,国家创新能力排名从2012年的第20位升至第17位。 其二,在教育方面,大陆教育经费投入不断增大,教学环境大大改善,教育品质稳步提升,大陆出国留学及学成归国人员的数量越来越大。单从1997-2015年的统计资料看,大陆出国人数已由1997年的2.241万人,上升到2015年的52.37万人;学成回归人数由1997年的0.713万人,上升到2015年的40.91万人(请参见图2)。 其三,中国传统文化也开始得到恢复和弘扬,国学、新儒学、汉服和古风歌曲等受到大众尤其是年轻人的热烈追捧;同时,国家也积极推动文化输出,通过在国外举办“孔子学院”等方式增强大陆的软实力和国际文化影响力。以上比较表明,经过近三十年的发展,大陆在科技、教育、文化方面的后发优势已经开始显现,即便在某些方面暂时尚未领先,但超越台湾也仅是时间早晚而已。

第四,外交上,基本上改变了自1949年以来两岸“外交竞赛”中的“拉锯战”状态,使台湾当局的“邦交国”下滑现象呈现不可逆性状态。1949年迄今,除了马英九主政的八年,两岸一直在进行“外交争夺战”。回顾过去近70年,尤其1988年至2008年之间的20年间,由于李登辉和陈水扁主政的台湾当局推行“台独”分裂主义路线,两岸之间的“外交争斗”空前激烈,两岸互挖对方的“建交国”或“邦交国”成为常态。在这期间,台湾当局争取到20个国家(有多个国家与台湾当局在“建交”后又“断交”,接着又再“复交”以及“断交”)与它建立“邦交”关系,其中,除帛琉外的19个国家均是从大陆的建交国中“挖掘”而来。但相对来说,台湾当局在这期间也有19个“邦交国”被大陆方面挖走。 那段时期,由于两岸力量差距不大,加之台湾实行“金钱外交”,致使大陆在两岸“外交争夺战”中的优势并不明显,所以在两岸“外交竞赛”中通常会出现所谓“拉锯战”。但近十几年来,台湾经济持续低迷,台湾当局已没有实力继续通过“金钱收买”手段去进行所谓的“拓邦”,致使其“邦交国”数量不断减少;相反,随着大陆综合实力的壮大和国际影响力的增强,与大陆建交的国家不断增多。目前全世界有197个国家,与大陆建交的有175个,与台湾有“邦交”关系的仅有20个,而且这20个也难以保住,还会继续下跌。从目前的态势来看,台湾当局的“邦交国”数目一旦减少,就很难再回升,所以过去的“拉锯战”现象不复存在,这是两岸实力对比发生重大变化的必然结果。

|