1999年,台湾“内政体系”改革,实施“地方制度法”,卫生体系的3个行政级别减少为2个,不过从“行政院卫生署”(现“卫生福利部”)到卫生局、卫生所和卫生室的基本格局没有改变。

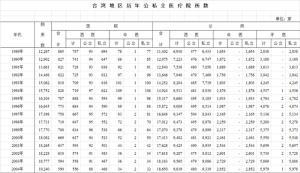

与之同步进行的是医疗机构的建立。台湾的医疗机构可以分为公立和私立两类。台湾当局“行政院卫生署”(今“卫生福利部”)、“国防部”、“教育部”、“法务部”、“国军退除役军官辅导委员会”、“直辖市、县、市政府”属下各有一批医院。1950到1960年代,台湾当局从“中央”到县、市,建立起数十所公立医院。其中知名的有“荣民总医院”、“三军总医院”。

私立医疗机构有医疗法人、医生和法人附设的医疗机构。其中著名的有长庚医院,由台塑集团所捐助成立的长庚医疗财团法人创立。

在1950和1960年代,台湾公共卫生体系中的公立部分占主导地位。这套体系有覆盖面广的优点,在历史上为促进台湾的公共卫生事业发挥过重大积极作用。台湾“公共卫生学会”的研究表明,从1950年代到1970年代,依靠这套体系,台湾当局得以动员起整个社会的广大力量,消灭了疟疾、肺结核、流行性乙型脑炎、小儿麻痹症等流行传染病,一度“被各国当成典范”。可以推断,如果这套体系依旧发挥作用,台湾应当是能够从容应对包括2003年的SARS疫情和当今的新冠疫情等流行传染病的。然而令人遗憾的是,在新自由主义思潮的怂恿下,台湾当局顺应西方政治力量的引导,迎合了公共卫生体系“市场化”和“医疗化”的演变趋势,最终导致了当前“自废武功”的局面。

三、台湾公共卫生体系的“市场化”演变

从1960年代开始,随着台湾经济的崛起,台湾的医疗体系刮起了一股市场化的风潮。 |